编者按:本文来自微信公众号栈外(ID: zhanwai_),作者Polina MarinovaX,创业邦经授权转载。

大约五年前,弗拉基米尔·特内夫和白居·巴特成立了零佣金股票交易平台Robinhood,并打算筹资1,300万美元,公司的估值也会因此达到6,100万美元。这两位年届30岁的斯坦福校友选择了硅谷沿袭几十年的方式:寻求著名美国最大风投KPCB的支持。

KPCB在硅谷就好比奥普拉在好莱坞,很有兴趣但没有轻举妄动。2015年,估值2.5亿美元的Robinhood需要融资5,000万美元,而KPCB再一次按兵不动。2017年,Robinhood融资1.1亿美元,成为价值13亿美元的“独角兽”时,KPCB终于出场了:Robinhood将KPCB从融资对象名单中除名了。

直到2018年,在著名华尔街分析师玛丽·米克尔的帮助下,此前错失多次良机的KPCB终于参与了这轮3.63亿美元的融资,Robinhood的估值顺势攀升至56亿美元。

走眼的后果可谓代价不菲,可对于这家曾经战绩彪炳的公司来说却成为了家常便饭。21世纪初,KPCB在面对Facebook等Web 2.0公司崛起时畏首畏尾。过去十年,KPCB和“慧眼识珠”渐行渐远。但这次不一样:米克尔独立负责一支投资基金,帮助成熟的私人公司实现快速增长。

增长型的投资对象更成熟,也比风险型投资更安全,不过回报相对较低。然而,米克尔团队的表现甚至超过了“风投之王”约翰·杜尔的风投团队。米克尔抓住了这个时代最有前途的公司:软件公司Slack、电子签名服务商DocuSign、音乐服务商Spotify和共享出行服务商Uber。KPCB迎来了突破和烦恼,尤其是在论功行赏的时候。

更糟糕的是,KPCB出现了分层,试图寻求资金帮助的企业家对此感触颇深:米克尔团队高高在上,而风投部门充其量排在第二排。斯坦福大学的金融学教授伊利亚·斯特雷布列夫表示:“20年前,KPCB是风险投资的顶峰。如今,它却泯然众人矣。”

历史总是惊人地相似:曾经如日中天的公司走到了没落的边缘。这说明传承有多重要,以及缺乏合格的继任者会带来多严重的后果。即使有40多年的实战经验,百里挑一也不会变得容易。对于过去几年在KPCB发生的事情,公司的合伙人和守口如瓶的风投行业都没有兴趣讨论,至少没有留下相关记录。杜尔、米克尔和其他KPCB负责人都拒绝接受本文采访或置评。但KPCB的20多名现任和前任员工、KPCB基金的投资者、企业家和其他行业专业人士同样看到了问题所在,以及公司如何才能恢复昔日荣光。

在KPCB的黄金时代,从1972年成立到1999年对Google投资1,180万美元,为投资一家初创公司绞尽脑汁仿佛是天方夜谭。KPCB曾是当之无愧的“硅谷传奇”,投资了服务器制造商Tandem Computers、生物科技公司Genentech、IT公司Sun Microsystems、互动娱乐软件公司Electronic Arts、通信公司Netscape和电商平台Amazon.com。

和其他风险投资公司一样,KPCB在公司成立之初就开始广泛投资,也有过几次“昏招”,但KPCB的整体投资业绩令人震惊,有的基金回报达到了几十倍。KPCB对沙山路的影响毋庸置疑。硅谷历史学家莱斯利·柏林表示:“获得KPCB的投资代表了最高级的认可。对企业家来说,这意味着一切。”

约翰·杜尔是这家公司20年来公认的王牌。杜尔曾是Intel的销售员,1980年加入了KPCB,随着时间的推移,他成为了公司的实际领导者。杜尔对Netscape、Amazon和Google的一系列投资大获成功,他也是众多科技公司中最锐意进取的董事会成员。在互联网时代,他鼓舞了硅谷士气。

杜尔的影响力很大,他将KPCB的投资重心从互联网转移到他看好的最新项目:可再生能源公司,他相信这将是下一波科技投资浪潮。2004-2009年,KPCB对54家“清洁技术”公司投资6.3亿美元,22位合伙人中有12人将部分或全部时间用于所谓的绿色投资。

KPCB的出发点也许是好的,但投资失败了。电动汽车制造商Fisker Automotive破产了,燃料电池制造商Bloom Energy从2002年接受KPCB投资到最终上市花了16年时间。在竞争对手投资数字经济赚得盆满钵满的时候,KPCB却只能在一旁鼓掌。Accel Partners成为了Facebook的早期支持者,Union Square Ventures是Twitter的首批投资者之一,Benchmark Capital在Uber成立初期通过投资获得了部分股权。

杜尔看走了眼,也未能组建一支能够带领公司渡过难关的投资者团队。KPCB偏爱收集没有投资经验的名人,比如前国务卿科林·鲍威尔是KPCB的“战略顾问”,前副总统戈尔也成为了旗下投资者。技术专家比尔·乔伊是Sun Microsystems的联合创始人,在KPCB担任过9年合伙人。

KPCB也有许多优质的年轻投资者,他们在公司年数不短,却没有机会晋升高层。其中许多人会是风险投资界的下一代领袖,但在KPCB则不然。21世纪初,史蒂夫·安德森在KPCB工作了4年,直到后来开始独立投资,他成为了Instagram的第一位投资者,而Instagram以10亿美元的价格被Facebook收购。

初创公司估值达到十亿美元曾经十分罕见,“独角兽”概念首创者艾琳·李如今经营着风投公司Cowboy Ventures。特雷·瓦萨洛成功投资恒温器制造商Nest,她也创立了自己的风投公司Defy。

人才接连外流造成了两个问题:企业家们无法确定谁会留在KPCB提供帮助和指导,杜尔也不知道自己退休后公司会由谁领导。这不是KPCB独有的问题,但却十分尖锐。《创意资本》一书的作者斯宾塞·安特说:“对于风险投资公司来说,传承是一个挑战,因为它们往往过分关注特定的性格特征。有些人更善于放权。”在杜尔的印象中,继任者必须自带光芒,而不是仰仗KPCB的金字招牌。

杜尔需要新策略,以及一个与他不相上下的投资人。杜尔在2010年筹集了KPCB的首个“增长”基金。为了管理这支价值十亿美元的新基金,2011年,杜尔说服了金融服务公司Morgan Stanley的一位老友玛丽·米克尔加盟,这是KPCB再度腾飞的关键,也是其一分为二的由头。

硅谷时间表

1972年

KPCB成立。

1976年

KPCB对生物技术企业Genentech投资10万美元,该公司30年后以470亿美元的价格被出售。

1980年

曾在半导体制造商Intel从事销售工作的约翰·杜尔加入KPCB,成为一名投资人。

1994年

KPCB斥资500万美元收购了首款商业网络浏览器Netscape25%的股份,在其第二年上市时获得了4亿美元的回报。

1996年6月

KPCB购买Amazon价值800万美元的股份,Amazon于次年上市。

1999年6月

KPCB与竞争对手Sequoia Capital一起,投资1,180万美元入股Google,堪称有史以来最伟大的风险投资之一。

2004年2月

在KPCB工作了十八年后,一般合伙人维诺德·科斯拉离开了公司,创办了风投公司Khosla Ventures。

2006年2月

KPCB成立了2亿美元的“流行病和生物防御基金”,专注于预防传染病大流行。

2008年5月

KPCB成立了5亿美元专项基金,用于对“清洁技术”的后期投资。

2010年11月

玛丽·米克尔宣布离开Morgan Stanley和华尔街,加入KPCB,管理价值1亿美元的数字增长基金。

2012年5月

爱伦·鲍起诉KPCB性别歧视。尽管后来败诉,但公司的声誉在公开审判中受到严重损害。

2016年3月

杜尔成为KPCB董事会主席。

2016年6月

KPCB为其第三支增长基金筹集10亿美元。

2017年8月

马蒙·哈米德离开Social Capital加入KPCB。

2018年9月

KPCB宣布拆分早期和成长期基金。

2019年1月

米克尔离开KPCB之后,计划为新公司Bond的首期基金融资12.5亿美元。

米克尔最早是纽约的一名分析员,但这并没有妨碍她成为硅谷的互联网女皇。她赶上了分析师与投资银行并肩作战的好时候。她对Netscape、Amazon和Google不遗余力的支持也促成Morgan Stanley成为这些公司的IPO承销商。新规定禁止投资银行就交易奖励分析师,因此管理新基金的提议为她提供了新机会。她在2012年对《连线》说:“十年来,KPCB团队一直在和我谈加入的事,我想如果现在不加入,以后就更不会去了。”

她深厚的人脉和发现科技趋势的能力几乎立刻得到了回报。KPCB的新增长基金投资于Facebook、P2P公司LendingClub、DocuSign、Snapchat和Slack等公司。但在米克尔进场时,这些公司仍有很大的上升空间。与其行业相比,它们的回报率是一流的。KPCB向投资者提供的数据显示,与前一年年底相比,KPCB增长基金的投资增长了2.4倍,这一表现还是超过了同期另一支KPCB风险基金,当然后者的投资风险更小。

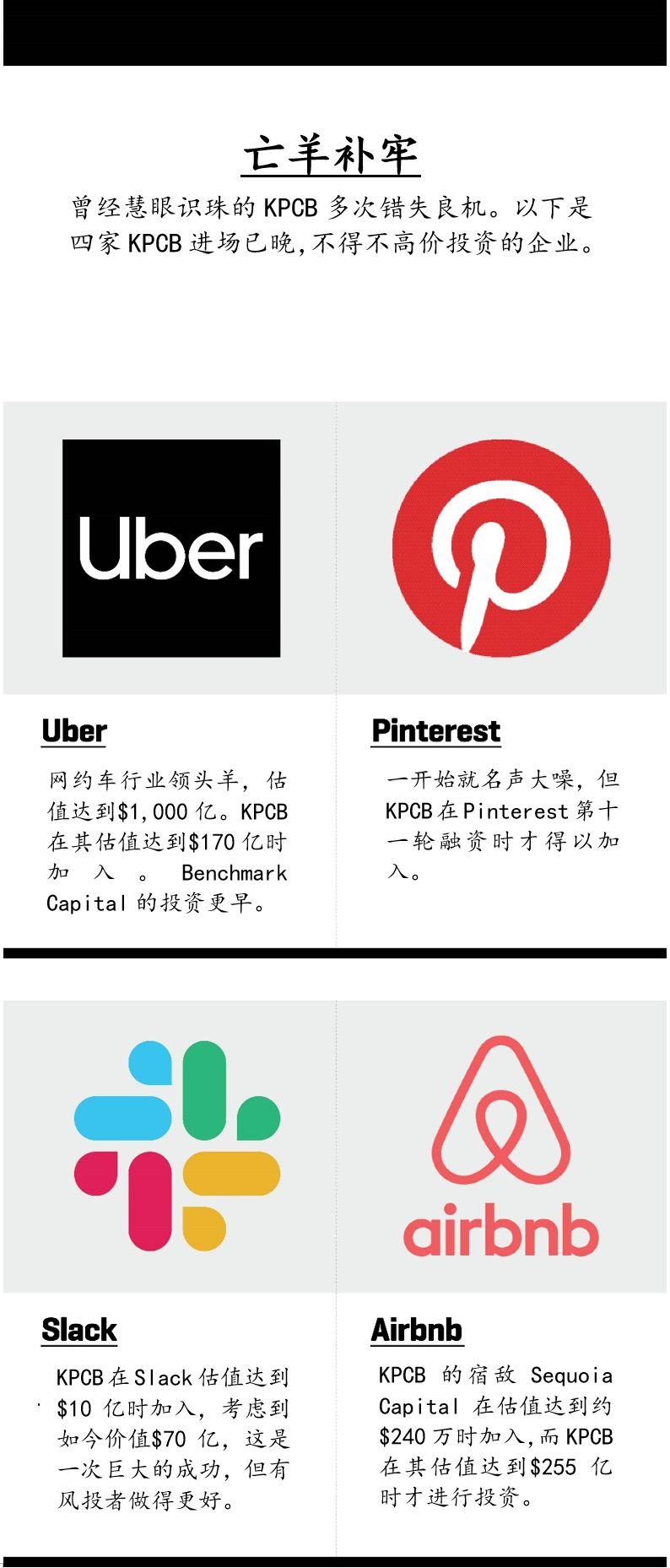

当米克尔的胜利接连不断时,KPCB的早期投资依旧步履蹒跚,尤其是与竞争对手及辉煌的过去相比。KPCB获得了一些回报。例如,兰迪·科米萨和特雷·瓦萨洛早前投资的Nest在2014年被Google以32亿美元收购。但这还不够,KPCB错失了更大的机会。公司在2010年的收益翻了一番,但与Benchmark同期的基金表现相去甚远,后者由于对Uber和Snapchat的投资,收益达到25倍。

雪上加霜的是,KPCB还面对无数干扰。公司对能源替代品的投资屡屡受挫,但2014年杜尔还是决定收购另一家公司解决早期领导力问题。他找到了卡马斯·帕里哈毕提亚,一位直言不讳的前Facebook高管,他是Social Capital第三支投资基金的背后推手。杜尔个人投资了Social Capital,这在沙山路没什么大不了的。杜尔认为帕里哈毕提亚的直白和人脉是解决KPCB问题的答案。

然而,由于双方对控制权问题没有达成一致,谈判最终破裂,帕里哈毕提亚拒绝置评。同时,KPCB还面临一场官司,杜尔的徒弟爱伦·鲍提起了性别歧视诉讼。尽管KPCB胜出,但损失惨重。杜尔继续寻找新的人才,他从Social Capital招聘了另一位创始人马蒙·哈米德,负责早期投资。哈米德曾领导了Social Capital对Slack的投资,2017年加入KPCB。

那是杜尔就任董事会主席一年后,相当于退居二线。杜尔将哈米德定义为KPCB的新领导者,激化了哈米德与米克尔的矛盾,后者也掌握了领导权。

41岁的哈米德加入KPCB后不久,向员工分发了一份民调,询问了有关公司免费食品的问题。他在电子邮件中写道:“我们希望提供高质量零食供员工选择,让每个人都能满意。”对零食的关注虽然对公司财政并不重要,但却对企业文化十分重要。毕竟,他是被请来改变现状的。

抱怨声此起彼伏。哈米德权威的彰显不仅体现在恢复礼节和对公司网站的重新设计上,他开始关注整个公司的运营,包括增长基金。哈米德开始参加增长团队会议,就投资理念提供意见。他想模糊投资类型与基金团队的界限,这意味着早期投资基金会持有更大的比例,成为增长基金的核心。KPCB内部人士说,哈米德认为自己在帮忙,但米克尔团队认为哈米德是在夺权。

双方的关系在利益分配时愈发紧张,因为KPCB的合伙人分享彼此投资带来的收益。米克尔基金的成功对其他合伙人来说也是福音。公司鼓励投资者群策群力,却没有清晰的回报分配模式。一位前KPCB投资者回忆:突然之间,米克尔的增长基金开始猛涨,有很多人在邀功请赏。而米克尔团队的成员开始疑惑:“为什么我们要把赚来的钱分给那些没有贡献的人?”

双方的意见分歧不仅于此。哈米德从风投公司Index Ventures招聘了伊利亚·福什曼,试图向企业家保证KPCB的增长团队有能力承担公司后期的投资。不过,米克尔并不愿意这么做。双方在基金管理、招聘方式以及投资委员会的结构也存在分歧。

KPCB合伙人在顶级风投的排名一路下滑。在CB Insights最近公布的全球前20名风险投资家中,米克尔是唯一一个与KPCB相关的名字,排名第8。

米克尔在9月宣布退出KPCB,成立Bond,仍然专注于后期投资,并将带走她的KPCB团队。哈米德、福斯曼和其他一小部分KPCB投资者正试图重建公司的声誉。

风险投资公司的分裂和离婚没什么差别。现年59岁的米克尔还没有完成为Bond筹集资金的工作,却不得不照顾KPCB的“孩子”,也就是她在那里工作期间投资的公司。就像离婚的配偶还没有整理好文件一样,双方仍在同居。他们继续在旧金山南公园社区和KPCB位于门罗公园沙山路的建筑中共享办公空间。

现年67岁的约翰·杜尔仍然是KPCB的掌舵人。他出版了一本书《这就是OKR》,分享他在Google和其他公司考核“目标和关键结果”的管理经验。杜尔还获得了国家风险投资协会颁发的终身成就奖。米克尔在庆功会上负责介绍杜尔,以证明这是一次和平分手,许多KPCB的同事都参加了这次活动。杜尔自称“一个悲观的乐观主义者”,他提醒听众“想法很容易,执行才是一切。只有合作才能获得成功”。

杜尔的继任者仍在努力寻找硅谷的下一批潜力股。他们投资了员工管理软件公司Rippling、自动驾驶汽车模拟软件公司Applied Intuity以及食品券管理App Propel。

合伙人们最近举行了一次团建活动,并提出了“同一个团队,同一个梦想”的口号。新领导层还定下了每季度的“全员”会议,以提高公司业绩的透明度。正如杜尔在书中说的那样,他们要找到现在什么最重要,而不是局限于过去的荣耀。

本文(含图片)为合作媒体授权创业邦转载,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。