作者 | 蓝字

原创首发 | 蓝字计划

广西西江,一头国家一级保护动物,中华白海豚,浑身布满创口,像一只破口袋一样,漂过了梧州市长洲岛内江西江三桥的桥洞。

3月12日,这个误入西江梧州水域的“不速之客”第一次闯进人们眼前,那时没人知道它就快死了,从渔政局得到消息的记者记录下白海豚跃出水面的画面,还把它比喻成了“像一只顽皮的小孩在捉迷藏”。

它不是在玩捉迷藏,而是在痛苦地挣扎。

海豚不该出现在梧州,如果出现在这里,说明它要么声纳导航出了问题,要么,就是身体其它机能有了毛病。

四天后,被困在淡水河流里的白海豚不再活跃,由于淡水皮肤病,原本粉白的皮肤已经溃烂发炎,布满黄褐色的创口。

但它依然对人类充满警惕,面对救援队的船和渔网,这条白海豚使尽了最后的力气,反复挣脱逃离,到现场的救援人员只能对着镜头保证,“会尽最大的努力”。

人类的努力,并没有能挽回这条国家一级保护动物的生命,它还是从人们的视线里逃离了,直到3月21日早上6:49,它的尸体出现在江面上。

全世界只剩6000头左右的中华白海豚,更少了。

香港已经看不到白海豚

如果在四月初,登上香港最西端的虎山山顶,会看到别样的风景。

夕阳斜映着跨过珠江的钢铁大桥,碎金荡漾的海面上,不时掠过几道银白色的影子——那是很久没有再在香港人们面前出现过的中华白海豚。

自从白海豚再次出现,因为疫情沉寂的观光船又忙活起来,当海豚发现自己被观光船包围,急忙突围逃走的时候,船上的人更加激动,高声集体欢呼。

在香港,白海豚是种象征着吉祥的符号,常常出现在教材里,又或者路边的雕塑上,1997年香港回归的时候,白海豚还曾担任吉祥物的身份。

可现实里,香港人已经很久没有见过白海豚了。

白海豚常见于中国东南部沿海

珠三角,货运量位居世界第二,巨大的城市群人口数千万,沿岸海域不断开发,密集的航线、被人类活动影响的水质,都成为威胁白海豚生存的威胁。

根据15个保育组织和当地大学的一份联合报告显示,由于污染、海上交通和工程施工,香港海豚的数量在过去15年里下降了80%。

直到疫情使香港的大批码头停滞下来。

世界自然基金会香港分会海洋保育负责人劳伦斯·麦库克发现,海豚正在回到渡轮区,“在目前的情况下,那里实际上是它们最主要的栖息地。”

海豚的再次出现,并不意味着种群数量的上升,实际上,它们只是在特殊时期,可以更自由地使用部分最喜爱的领地。

香港海豚保育学会副会长何宗信,会定期乘船按照设定的网格路线来回航行,检查海豚们的生存状态。在最近的一次考察中,他看见了一头编号为WL79的海豚,何宗信能一眼就认出它,是因为它尾巴附近有个V字形缺口——被鱼线或渔网缠住留下的痕迹。

确认个体,追踪海豚们的生活史,对于保护海豚种群来说意义重大,“海豚的繁殖率非常低。为了保持种群健康,我们希望看到小海豚。”

但至少在香港,何宗信和他的研究团队,并没有看到新生的小海豚出现。

何宗信飘荡在海上的时候,距离他四个小时车程外的汕头,粤东海域鲸豚保育研究领域研究专家郑锐强也在坐着船,追踪白海豚们的踪迹。

郑锐强出海拍摄白海豚

围着海浪打转大半天以后,他突然激动起来,端着相机对准海里钻出的身影,“来了,过来了,背鳍被砍掉的那只。”

郑锐强认出两头背鳍前沿有被螺旋桨打断伤痕的海豚,一头叫“亮叔”,另一头叫“老二兄”。这两头海豚,来自同一个族群——粤东海域仅存的13头白海豚。

这个族群里,除了一头幼豚,其他的都是老年个体。如果不尽快采取措施,按照郑锐强的估计,白海豚注定会在一个世代之内灭绝。

在香港,何宗信和环保组织们提出暂停轮渡,或者让航线往南移动一段,绕过大屿山(香港最大的岛屿)附近的海豚栖息地,“这可以帮助我们推动其他行动,证明我们失去海豚并不是既成事实。”

肉眼认不出几千头海豚

郑锐强追了海豚11年。

11年前,还在读博的他第一次出海,在船上吐了21次。强烈的眩晕感,让郑锐强只能勉强扶住船舷站着,虽然曾经解剖过白海豚的尸体,但真的看见成群的白海豚冲入视野,他还是被震撼得挪不开眼睛。

“真是太...”

感慨的话还没说完,一个浪头过来,郑锐强又趴下身子呕吐,白海豚们藏进波涛之间,悄然远去。

匆匆一面之后,郑锐强爱上了在海洋上追逐白海豚脚步的生活,他吐得越来越少,手里的相机记录下的白海豚的身影越来越多。

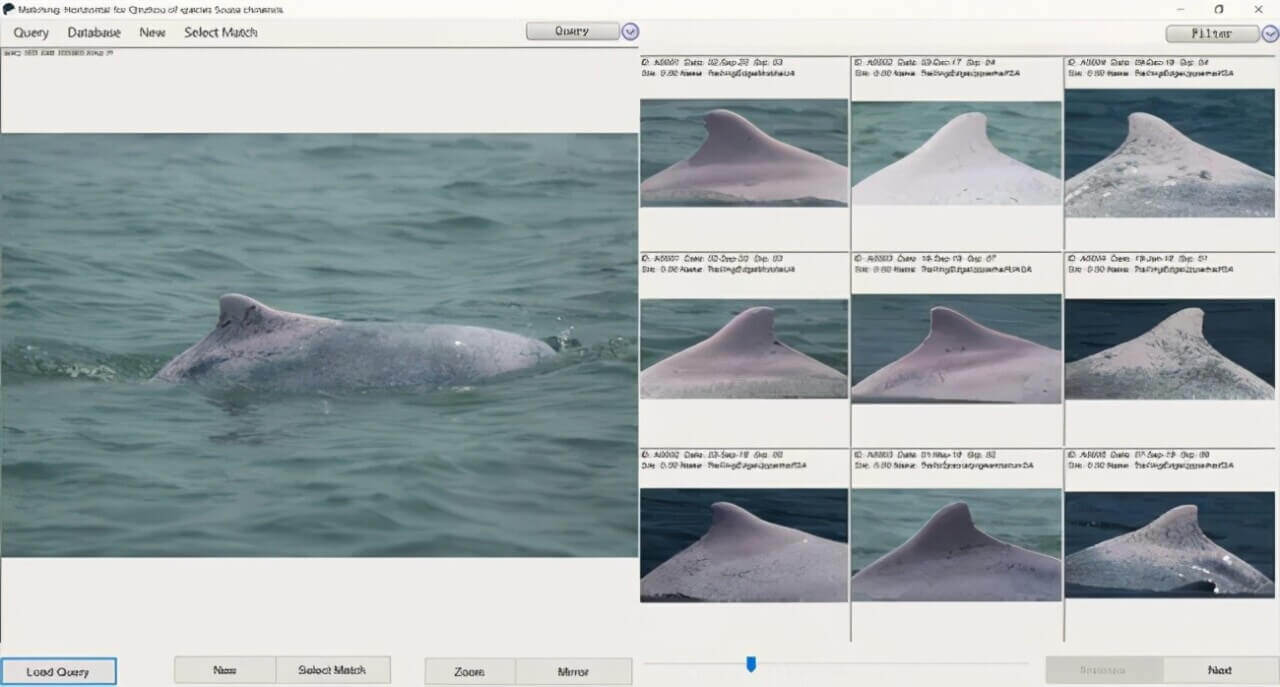

相对于传统的白海豚截(样)线调查,照片识别是基于热点的非系统性取样方法——选取几个白海豚最经常出没的热点海域,然后“守株待豚”,将所有遇到的白海豚用照片识别的方法,把背鳍信息记录下来。

露出背鳍的白海豚

在人员以及资源足够的情况下,郑锐强也会采用了最严苛的方式:截线调查。他把一大片海域分割成棋盘一样的区域,然后设计一系列的航线,把所有白海豚有可能出现的区域都走一遍。这种方法可以保证最大限度地拿到区域内所有海豚的分布数据,从而得出更有全面的动物分布数据。

找海豚,技巧、耐心和运气缺一不可。船头要站三个人,每人至少负责60度视野,像雷达一样地毯式搜寻,循环往复。

由于不能有一丝松懈,这项工作非常耗心力,每过半小时就要换人。

只要发现海上出现白海豚的背鳍,快艇会根据动物的行为慢下来,然后再根据“动物礼仪”,调整船只的速度与方向,慢慢靠过去,以便研究人员从平行的角度进行拍照取样,并记下当时的环境信息以及动物行为等。

每次出海,考察队都会带回1000-2000张照片,这些照片分属于不同的海豚,需要仔细地把每一张和系统数据库里已知的海豚个体做比对,已经出现过的就和既往资料归档在一起,首次发现的新海豚则要建立新的档案。

分辨白海豚的身份,大多时候是依靠背鳍。海豚游泳的时候,鲜少把头露出海面,只有背鳍立在海面上,每只海豚的背鳍就像人的指纹或者面部一样有细微差异,理论上,靠“背鳍识别”完全可以分辨出海豚个体。

落在实践里,这是件工作量极其巨大的事。郑锐强需要从图像里把背鳍部分抠出来,用肉眼和数据库里几千头海豚做对比,如果一次出海拍到的图片有2000张,数据库里有2000只海豚,那么需要对比的次数就是二者相乘,4000000次。

即使拍回来的照片会有几张同属一个海豚,或者有些海豚特点过于明确,不用一一比对,但平均下来,一张照片的识别和归档依然耗时1-2分钟。

出海一天,整理数据至少需要一个星期。

出海数据整理

庞大的数据量,成了横亘在白海豚研究和保护前面的难关。只有通过数据的常年积累和分析,郑锐强这样的研究者们,才能知道白海豚的社交、求偶、捕食习性,从而了解海豚的迁徙、流动和环境之间的关系,为白海豚的保育制定科学方案。

单纯依靠人力,数据的积累和分析实在太慢了。

郑锐强一年有四五个月的时间都在海上,拿到的数据只是杯水车薪,他想过找同样做白海豚研究的前辈们交换数据,这个念头很快熄灭了——大家的态度出奇一致,帮忙可以,关键的数据合作免谈。

各个研究团队对数据的保守,让郑锐强只能埋头加大出海的工作量,用时间换数据。可快速流逝的不只是时间:每次出海,都在消耗有限的经费。

郑锐强不得不四处申请项目基金,寻找公益资助。

2019年,博士后两年合同到期以后,郑锐强的项目靠着桃花源基金会以及香港海洋公园保育基金的资助,勉强支撑。

等到翻过年,疫情给这个脆弱的项目带来了致命一击,连续几个月,郑锐强都无法出海,直到这年秋天,他最后一次出海,对着久违的海豚轻轻挥手,然后回到学校,提交了项目报告,退还剩余资金,把十几年的资料封存起来。

心灰意冷的郑锐强,向就职的汕头大学提交辞呈,买了张开往广州的单程票。

保护者想和海豚拼命长

放眼全国,专职做中华白海豚保育工作的只有近20人,资源有限的情况下,彼此之间的合作也非常有限。

国内历史最长的白海豚研究数据,也只积累了10年左右,不及白海豚寿命的1/4。

从科学的角度,要研究一个物种并得出可靠结论,最少也要观察它的一代个体,白海豚一代的平均生命大概有40-50年,郑锐强说,自己有时候很羡慕那些做果蝇研究的科学家,“他们的研究对象10天左右就产生一代。而我研究的对象太长寿了,我都怕熬不过他们”。

除了数据积累不足,白海豚保护还面临着更多的难题。大部分种群的数据都是片段化的,无论是空间上,还是时间上。一些小种群的数据甚至完全缺乏,公众对中华白海豚的研究数据更是无从知晓。

这是很多保育社区的野外科研工作者都会面临的困境,路却越走越“窄”,最终进退失据。

离开高校以后,郑锐强选择了份尽可能离白海豚更近些的工作——加入公益组织智渔。郑锐强的妻子在广州工作,他也因此留在智渔位于广州的办公室,这间办公室里只有两个人,除了郑锐强,就是从科技公司改行的刘刚。

郑锐强跟刘刚说过白海豚的故事,刘刚吵着要看海豚,郑锐强那时没有抱太大希望:“我现在已经告别白海豚了,不一定有机会”。

郑锐强出海拍摄白鳍豚

转折发生在孩子们身上。

智渔发起了一个NGO联动项目,对小学生进行“海洋多样性的平等教育”,目的是宣传人类和海洋里的动物是平等的,需要相互尊重。

说起海洋里的动物,郑锐强第一时间想到了白海豚。

刘刚和郑锐强一拍即合,赶制出小程序“wa白海豚”,只要一点进去,迎面扑来就是一个短片,由郑锐强这些年拍摄的海豚视频剪辑而成,还包括了关于白海豚生活习性、保护状况等科普内容,美丽,又震撼人心。

“wa白海豚”上线以后,很快得到一致好评,技术出身的刘刚意识到这个小程序还有进一步拓展的余地——如果可以通过小程序,让更多人参与白海豚保护,郑锐强的研究事业有可能继续下去。

但这么一个小程序的投入,需要成本,也需要技术支持,单纯依靠郑锐强和刘刚两个人的热情,能走多远,实在难以保证。

刘刚觉得,腾讯发起的公益创新挑战赛“腾讯Light”会是个机会。2020年底,腾讯公益慈善基金会、腾讯优图实验室、腾讯云AI等联合发起首届腾讯Light·公益创新挑战赛,并与桃花源生态保护基金会共同设计了「野生动植物保护」赛题。

除了奖金,这场比赛还开放了腾讯云上的AI技术接口,包括人脸特效、文字识别、人脸识别、人脸核身及语音技术等,这些技术大部分来自优图实验室,可以为参赛者们提供强大的技术支持。

看到刘刚发来的招募启事,郑锐强内心的希望又被点燃,“这不就是我们一直想做的事情嘛!”

过去飘荡在海上的时候,郑锐强总爱调侃自己,“命里有船”,离不开坐着船追逐白海豚的生活。短暂回归陆地几个月以后,他还是按捺不住源自心底的声音,他要把握住这个机会,回到属于他的海洋。

AI如何做到“豚脸识别”

这场比赛,对郑锐强最大的诱惑在于,他终于可以实现自己内心11年来的愿望。

借助腾讯云的AI技术,可以极大提升中华白海豚个体识别的运算速度,把研究者从庞大又机械的数据处理中解放出来。更重要的是,有腾讯平台和微信小程序作为端口,在研究和保护之外,他们也终于可以推动物种保育理念,进行有效的海洋生物多样性教育。

郑锐强似乎又找回初见白海豚时的冲动和热情,他拉着刘刚商量起参赛的细节,“找人吧,拼个队”。

组队并不容易,在智渔内部没有AI技术领域的专业人才,作为免费公益项目,也没办法对社会开出高价招揽助力。刘刚只能发动自己过去在科技公司积攒下的人脉,找了自己的朋友做兼职队员,凑来凑去,一个在线协作的虚拟团队终于成型。

过去还在高校的时候,郑锐强就想过利用AI技术辅助数据处理。他曾经用两年时间,针对广西钦州三娘湾以及粤东海域的中华白海豚种群,拍摄下十几万张照片,形成白海豚的数据库,并与广东省数字信号与图像处理技术重点实验室合作,自主开发出finGO项目。

借助AI、图像识别等技术,通过背鳍检测、评分与匹配,finGO可以实现对中华白海豚的个体识别,但这个项目存在诸多缺陷:运算速度偏慢、准确率不够高、应用范围仅限于科研团队、相关海洋生物多样性数据的透明度较差、无法向公众开放数据端口。

获得腾讯云AI的支持后,finGO进化成了iDOLPHIN——首个中华白海豚个体识别与公民科学工具。

郑锐强在比赛现场介绍“iDOLPHIN”项目

三个月的开发、一个月的内测,iDOLPHIN小程序已经将单张中华白海豚图片识别准确率提高到93%以上,从上传照片到处理照片,到反馈结果,整个过程仅需要10秒。

这个小程序将在未来对所有人开放,当使用者在野外看到白海豚时,使用小程序拍下它的背鳍,1.8秒内就可以匹配出这是哪一只白海豚,并弹出相应的“生命故事”。这些来自用户们的点滴数据,将会在云端汇集成为弥足珍贵的白海豚个体识别数据库,为科研和保护提供依据。

通过科技,公益真正蜕变成了所有人都可以参与,并为之做出努力的公共事业,而不再是少数人需要燃烧生命才能支撑的苦修。

郑锐强把自己和刘刚的努力,比作播下了一颗种子:

“至于这颗种子未来怎样,我们不确定,但我们希望带动大家一起给这颗种子浇浇水,便足够了”。

李冰如、军军对本文亦有贡献,特此鸣谢。