图片来源摄图网

编者按:本文来自脑极体,创业邦经授权转载。

剪切、复制、粘贴,生命的真相可能就是这么的朴实无华。

刚刚过去的2020年的诺贝尔奖化学奖颁给了发现基因编辑技术的两位女性科学家先驱——加州大学伯克利分校教授詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)和德国马普感染生物学研究所教授埃马纽尔·夏彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)。

在她们共同努力下,所发现的基因编辑技术叫作CRISPR/ Cas9,简单来说,就是我们人类找到了细胞基因当中的一套工具,可以执行剪切、复制和粘贴的任务,去掉不想要的基因片段,换上想要的基因片段,进而可以改造动植物、细菌等生物体的基因构成。

现在,这套基因编辑技术稳定高效,已经被全球各地的研究人员应用在各种生物的基因修复、基因改造等应用当中。要知道,这一技术从发现到今天的广泛应用还不到10年时间,该项技术一经诞生就被人们视为21世纪最为重要的生物发现之一。

可以说,人类这次干了比普罗米修斯盗取天火更为了不得的事情,可以像传说中的上帝一样,拥有了改造甚至制造新物种的能力。相比较于大自然的缓慢地生存演化,这一次人类可以手握基因剪刀,干脆利索地改变众多物种的基因性状,包括我们人类自身。

作为对科学乐观一派的人们,很容易看到基因编辑技术在生物学、医学,以及农业、健康领域的巨大商业前景。但在理性乐观的背后,我们也不能不警惕基因编辑技术有可能带给人类的巨大技术风险和伦理困境。

一般来说,我们总是用“凡事都有两面性”来笼统地解释一切,但这样往往难以得到任何有益信息。面对基因编辑技术这一全新事物,我们不妨把问题剖开,看清其可能带来的问题,才能更好地决定如何发展这一技术。

CRISPR/Cas9:一把“锋利”基因剪刀手

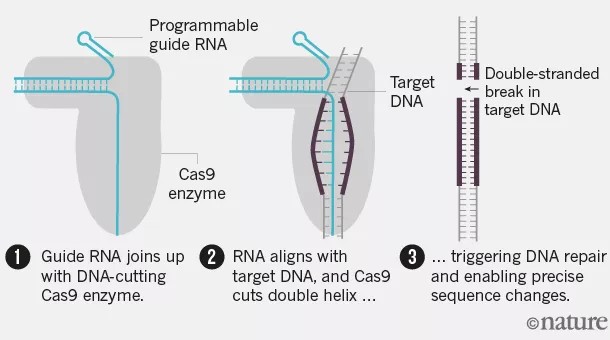

想要完成一次基因编辑,只需要3步:1、找到要剪掉的DNA;2、剪掉它;3、把想要用的DNA安上去。

整个过程就是这么简单。当然科学家不是真的发明一把“剪刀”去修剪DNA分子,而是利用细胞体内特定的蛋白酶和RNA分子去完成这项“编辑”工作。

其中,CRISPR(成簇的、规律间隔的短回文重复序列),就是这段等待编辑的基因序列,Cas9就是科学家选出来负责进行DNA剪切的蛋白酶中的一种。

最初,两位科学家发现,细菌体内的CRISPR基因序列中分布中入侵到细菌体内的病毒身上获取的特殊DNA片段,这些DNA片段就是细菌利用DNA剪切酶Cas剪切该病毒的DNA片段再拼接到这段序列中。这一DNA片段起到对入侵病毒进行基因标记识别的作用,一旦该病毒再次入侵,细菌就能通过这段获取的材料(病毒DNA)制造出与病毒序列互补的导向RNA片段,与DNA剪切酶Cas一起协作识别出病毒,并将其切除,阻止病毒复制。

CRISPR/Cas9的这一波操作堪称教科书般的指导手册,受此过程启发,研究人员通过设计导向RNA,使之与细胞基因组的特定位点相结合,将Cas酶定位到该基因位点进行切开。DNA被切开后将引发DNA的修复,从而研究者可以将自身想要利用的DNA片段“粘贴”到这一点位,从而完成精准的编辑。

虽然我们大多数人无法亲见这一实验,但是可以通过这一描述大概想象出基因剪辑的全过程,实在是令人惊叹不已。

值得强调的一点是,被编辑过的基因片段是可以通过生物遗传将这一性状给延续下去的。小细菌可以通过基因编辑的性状,让后代也能识别和打败它们曾经感染过的病毒,人类也可以通过基因编辑,不仅从胚胎时候就能改良一个生命的基因,还能将这一改良后的基因传给后代。

想一想这是不是非常令人激动,但这也正是巨大的问题所在。

基因编辑技术:毁誉始终“如影随形”

CRISPR/Cas9基因编辑技术“有用的令人难以置信”。这是在2012年人们对这项基因编辑技术展开各项试验后一致的感受。

2005年,西班牙微生物学家Francisco Mojica首次在《分子演化》杂志中发表了他的新发现,细菌和古细菌当中广泛存在一种能够识别此前感染过它们的病毒基因特征的免疫机制,并首次提出了CRISPR这一术语,成为这一系统的首个发现者。

后来,马纽尔·夏彭蒂耶在一种叫化脓性链球菌的细菌中,发现了一种前所未知的分子tracrRNA,正好处在其免疫系统CRISPR / Cas当中,并发现其可以通过切割病毒的DNA分子使其失效。

2011年,夏彭蒂耶开始和拥有丰富的RNA知识的生物化学家杜德娜合作,两人成功地实现了通过人工设计的向导RNA可以让Cas9蛋白酶切割任意指定的片段DNA序列,开启了人类基因编辑的新阶段。

2012年,两人的研究成果在Science杂志上发表,很快就受到了学术界的关注。最值得瞩目的是在几个月后,MIT的生物学教授张锋也在Science杂志刊文,成为首次将CRISPR基因编辑技术应用于哺乳动物细胞基因组的科学家,为CRISPR技术的应用带来了“暴风骤雨”般的改变。

此后,CRISPR/Cas9基因编辑技术应用的研究和案例越来越多,有科学家利用CRISPR/Cas9提高水稻的抗虫害能力,有人利用基因编辑修复成年小鼠的特定基因突变。

而在2014年,有研究者在利用CRISPR/Cas9来改变食蟹猴胚胎基因组,并且验证了经过遗传改造的胚胎在植入母体后长成的后代食蟹猴,其体内细胞,包括卵细胞和精子都会携带这一遗传改变性状。

此时,杜德娜注意到这一研究正在带来伦理上的复杂问题,食蟹猴与人类在遗传学上非常接近,可以说基本验证了基因编辑可以在人类身上实现遗传改变。而且也有越来越多的人开始向她咨询能否通过基因编辑技术来改变他们身上的致病性遗传缺陷。

关起门来做科研是一回事,而把这项技术应用到临床就是另一回事了。当杜德娜面对越来越多的实验成果和外界对基因编辑技术的关注后,她认为自己不能不站出来开始对这项技术所引发后果进行公开的讨论,诸如基因编辑工程会对人类的健康、农业和自然环境造成怎样的影响,也必须要面对能否对人类的卵细胞、精子和胚胎等生殖细胞进行基因编辑的讨论。

而这些问题不止是杜德娜在关心,这也成为整个学术界都要回答的问题。就在他们提出并敦促“全球科学界现阶段避免使用任何基因编辑工具来改造人类胚胎用于临床研究”之后,人类首例基因编辑婴儿还是在2018年底诞生了。

这一故事我们并不陌生。首例基因编辑婴儿诞生在中国深圳,由南方科技大学副教授贺建奎和他的研究团队利用CRISPR技术对携带HIV病毒的男方的一对双胞胎女婴的胚胎基因进行编辑,敲除人体的一段可以和HIV发生辅助反应的CCR5基因,使其天生自带HIV免疫体质。

当然,这一成果发布之后,立刻引起学术界的轩然大波,相关医疗监管、司法部门也马上启动了调查。后面的结果大家也知道了,贺建奎以“非法行医罪”被判刑3年。首先这一行为从法律上就无法获得支持,其背后更深层次的问题就在于对于人类生育伦理的挑战。

如果回到当时情景,这一研究一开始是被当做重大科研突破而被报道的,可见媒体和普通大众并未意识到这一临床应用所蕴含的巨大风险,而现在CRISPR/Cas9技术的发现者随着荣获诺奖,将被更快加速普及应用,而其背后的伦理困境也便更加凸显。

“基因改造人”:重写生命密码的技术伦理困境

基因编辑技术,正在给予人类以重新改写生命密码的“神力”。

正如在诺贝尔奖委员会的官方颁奖词中提到:“借助(基因编辑)这些技术,研究人员可以非常精准地改变动物、植物、和微生物的DNA。CRISPR/cas9基因剪刀彻底改变了分子生命科学,为植物育种带来了新机遇,有望催生创新性癌症疗法,并可能使治愈遗传性疾病这一人类梦想美梦成真。”

正如我们所看到的,从CRISPR/cas9技术一出现,就成为众多实验室争相研究和应用的方向,因为其应用前景实在是太过诱人,研发新的癌症治疗方法、攻克一种遗传性疾病,培育出新性状的动植物,都可能变成一项具有巨大商业价值的产业。

现在,基因治疗相关的产业,早已成为一个规模庞大的新型产业,无数热钱也正在涌向这些基因公司。而这些研究和商业机构已经不得不面对基因编辑技术的应用边界问题了。

那么,基因编辑技术可能会带来哪些危害呢?

从技术层面,基因编辑技术本身尚未真正成熟,人类对基因编辑的后果并不能做好准备。生命的基因序列存在一个巨大复杂的因果链条中,人类难以预计经过人为修饰过的基因在后续的遗传中会造成怎样的风险。正如一项研究表明,经过贺建奎团队编辑基因的那对双胞胎婴儿,其寿命有可能会被缩短。

从伦理层面,基因编辑技术天然会涉足到从人类胚胎开始的“优势人种”的选择问题,也就是人类有可能通过基因编辑的“手术”,从胚胎开始就改变婴儿的基因片段,人为地剪除或增加某些性状的特质,可能出现所谓的“超级改造人”的情况。

这就像打开潘多拉魔盒一样,将人类置于一个非常危险的分裂境地和巨大的伦理困境当中。

首先,人类是否有权力决定后代的基因性状,替自己的后代选择去除某些基因缺陷,或增加某些优势基因性状,尽管我们通常出于是善意和好心,但很可能会让后代陷入两难境地。

其次,人类该如何对待这些完成“基因改造”的新人类。假如这些改造人在智力、体力和寿命等一切方面都优越于普通人,由此而形成一个强大、特殊的垄断技术和财富的阶层,那么世界可能就此走向分裂。假如这些人在后期会出现各种因为基因编辑而导致的疾病和痛苦,我们又该如何保障他们的结婚生育的权利。就如那对被剪除CCR5基因的双胞胎婴儿,是否在长大后可以正常的结婚生子,这意味着她们修改过的基因将混入人类的基因图谱中进行传播,而后续一旦出现更为严重的家族遗传病或免疫性缺陷,那该如何解决?

因为CRISPR/cas9技术并无多么高的研究门槛,一些有生物医学背景的人已经可以在家中进行基因编辑了,比如一位叫乔赛亚·扎耶那的“生物黑客”就在家里用CRISPR技术敲除肌肉生成抑制素基因,希望借此增强自己的肌肉,成为对自己进行基因改造的第一人。

可以想见,在如此巨大的利益和诱人的基因改造前景面前,一些利益至上的医疗机构和一些不计后果的家庭很可能会悄悄展开更多的基因改造的实验,将自己的后代变成基因编辑的试验品,但未来可能造成的人类基因风险和伦理灾难却可能要全人类来负责。

而这正是生物科研领域以及全球医疗卫生机构和国家相关部门都必须密切和防范的问题。一旦基因编辑技术突破这一边界,无序无边界的基因编辑技术将最先直接摧毁的是生物技术本身所可能带来的正面影响,使得这一技术在公共学术层面被封禁,而在黑产中被大肆推广,再然后就是将为人类带来巨大的分裂和纷争,人类将在民族、宗教、人种等问题之上,再新添一个“改造人”的巨大麻烦。

当然,也有一种可能,人类真的破解了基因的全部真相,可以毫无顾忌地进行基因改造实验,届时人类全体都成为被基因改造或者是有基因改造者所生出的后代,呈现出类似漫威宇宙中那些各种各样的变异人的状况。但这一结果,仅仅想象一下就有些让人不寒而栗。

回到现实,正如我们对克隆人保持了极高的警惕和严格的禁止外,各个国家、国际组织和学术机构也应该对基因编辑技术的应用边界尽快制定相应的措施和立法,在可预见的时间里,守住生命科学探索的一些禁区,为人类的尊严和自由保留缓冲时间。

本文(含图片)为合作媒体授权创业邦转载,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。