编者按:本文来自微信公众号 “混沌大学”(ID:hundun-university),作者:混沌学园,创业邦经授权转载。

大厂最近日子不好过:

外卖大战不知道要耗多久;内部离职信一封比一封扎心。反倒是一些低调的中厂,活得稳、长得快:主业死磕、组织精简、现金流稳得吓人。

有没有一种可能,这个时代不缺“大厂梦想”,缺的是“中厂活法”——专注、务实、自我造血。想清楚这件事,可能是很多公司活下来的第一步。

大厂的AB面

互联网大厂混战不是第一次了,但这次尤为焦灼。

4月,京东突然加码外卖业务,美团和阿里激烈回应,最原始的价格肉搏战开打了。消费者从质疑,到理解,到羊毛薅惯……打到7月初,0元购、免单,这种逆天补贴都出来了。

烧钱一样抢用户搞市场,出血也是必然的。高盛预计仅今年Q2,三家大厂在外卖领域的总投资额就会达到250亿元。一时间财报承压,资本市场风声鹤唳。美团股价在7月7日盘中跌超过4%,触及了近一年低位;京东、阿里股价亦同步走弱,均创阶段新低。拖累到大盘也被戏称为“恒生外卖指数”。

也是在这一段时间里,阿里一封老员工离职信刷爆朋友圈:

这封信直指阿里战略摇摆收购连败、绩效导向压垮创新、管理层冗余……人、财、事儿,三个方面都是坑。“我们把客户和用户当流量当数据,我们谈的是怎样运营数据,怎样收割客户,我们的竞争消耗在内部361。”

这两件事儿,巧合的展示了一幅“大厂画像”:对外,红利枯竭的存量竞争中,拼死奋战,不断跨界;对内,自知臃肿、组织生态失调,但沉疴难治。

“大厂病了”,给打工人带来了工伤,也让老板心塞。

刘强东去年说过:“没人想加入一个烂的公司、没有未来的公司,没有人希望这公司全部在躺平、在睡大觉,没有激情、没有热情、没有梦想、没有荣耀的公司,相信真正是我的兄弟,不会希望京东变成这样。”

崔珊珊也公开点名过百度:“划地盘、设门槛,各自为战协同难”、“向上哄好、向下唬住,加班彰显工作态度”、“上级沟通全靠下级传话,结果烂尾还说漂亮话”。

大厂病本质

我们往深了去挖,大厂、或者说大公司为什么会这样?

规模不经济和创新者窘境

曼昆在《经济学原理》中解释了一个概念叫“规模不经济”,说:“规模不经济是当生产扩张到一定的规模以后,厂商继续扩大生产规模就会使经济效益下降。”而它产生的原因,是“由于任何一个大型组织中固有的协调问题。”比如福特公司生产的汽车量越多,管理团队变得越庞大,管理者压低成本的效率越低。

大厂不过是走在一条经济学原理上:早期跑马圈地,业务线越来越多,成为光鲜亮丽的巨无霸;后期怎么协调管理成了一个永恒的难题。

万一管非常好,大公司还会出问题么?还是有风险,特别是有技术变革的时候。

熟悉混沌的同学都知道,克里斯坦森讲的颠覆式创新,提出就算有些大公司管理的非常好,但免不了会忽视颠覆性技术,最终被小公司取代。

因为大公司的太成功了,它想把那些被认可的技术做的更好。问题是,用户不需要那么好。

克里斯坦森在《创新者的窘境》里提到了“性能过度供给”理论,大概意思是当产品性能超过市场需求时,用户已经满足了,你再怎么升级产品,他的阈值就在那了。新需求蠢蠢欲动,新突破性技术就有机会了。

在这本书里,他预言了新能源汽车的颠覆式成功。

被颠覆,是很多互联网大厂的痛,它会让你错失一个时代。过去,百度就是因为广告和搜索做的太好,几乎错失移动互联网。现在,DEEPSEEK的出现,对所有大厂的冲击不用多说了。

“学大厂折腾”,死得更快

大厂病了,至少有转圜的余地。盲目复制大厂的业务模式、组织架构或扩张策略,对模仿者来说就要命了,很多人都交过“学费”。

比如每日优鲜,曾经也算是明星中厂,对标京东、阿里,它想建成中国最大的社区零售平台。生鲜对配送时效的要求是极高的,所以它萌生了做前置仓的想法,当时很多人认为它在效仿京东的移动商店模型。

它也巅峰过,拿到过上百亿人民币的融资。但生鲜前置仓模式的优劣势都十分明显。优势是确保了配送速度和产品新鲜度。劣势,比如说管理难度大、人效低、备货和补货的准确度不高等等。

还有一点,就是非常烧钱,获客补贴、市场营销、人工成本和前置仓建设……没一样不需要钱。而每日优鲜也是非常激进,还是沿用了电商大厂的烧钱模式,一下子提出了“百城万仓亿户”计划。结果,履约费用居高不下。2018-2020年,每日优鲜履约费用分别为12.39亿元、18.33亿元、15.77亿元,占公司当期总净收入的比重分别达34.94%、30.54%、25.72%。2021年6月,上市当天就遭遇破发。最终,2023年最终从纳斯达克惨淡退市。

类似的例子还有很多,没有大厂的抗风险能力,一旦错判赛道或盲目扩张,生死难料。

中厂的活法

互联网增量时代,中小厂跟着大厂跑,跑对了也能吃肉。现在大厂们到处抢肉吃,小公司怎么办?其实大家可以看看中厂的思路,在这种互联网环境里,有一部分中厂低调的活着,还获得挺好。

中厂指的是处于头部与创业公司之间的互联网企业。这些公司,可能在垂类领域领先,但不追求全面碾压。

在5月,多家互联网公司发布第一季度业绩。在互联网整体增长大幅放缓的背景下,有一些中厂的成绩单还是挺不错的,比如说携程25Q1,增长16%,净利润43亿(持平),利润率31%。

中厂生存策略

我们试着从携程,看看中厂生存下来的几个策略:

第一个就是专注主业,不追风口,深耕一两个核心业务

早在2017年,王兴和梁建章就有一次争论。王兴在接受采访时说,在行业释放红利的下半场而非研发试错的上半场介入,可获得更高的资本回报;梁建章发文反驳,说深耕行业,自主创新的社会贡献更大,商业回报也更丰厚。现在看,两家公司也是按两条路线在走的。

疫情给携程带来的打击不小,但结束后,业绩很快回到了正轨。靠酒旅业务,携程在过去三年闷声发大财,股价也是扶摇直上。

这么多年,携程始终没有离开OTA这条主线,在投资上也是围绕着主线来布局,比如投资过去哪儿、途牛等等同行;投资了华住、亚朵等酒店集团。它也做过金融科技,但业务基本是和OTA业务勾连的,没有像大厂一样玩儿的那么跨界,更像是自然而然生长出来的第二曲线。

第二,控制组织的复杂程度,保证了自己的决策效率

在2015年,梁建章对携程进行了大刀阔斧的内部调整,主要强调的点就是小团队创新。当时他把携程金字塔组织改为矩阵式管理模式,架构更加扁平化,把业务划分无线、酒店、旅游和机票等独立事业部门。

第三,稳定现金流模型,自我造血的能力很强。截至今年第一季度末,携程的净现金储备929亿元,可以品一品。

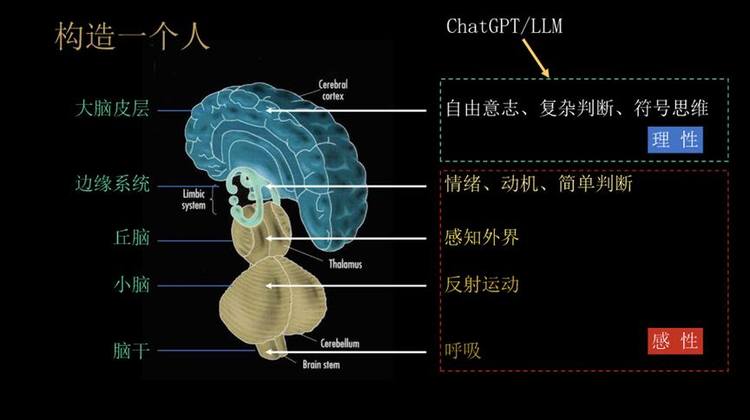

中厂搞AI,商业模式优先

在AI布局这块儿,中厂和大厂的选择也很值得借鉴。昆仑万维方汉说了一句非常有意思的话,叫做“大厂可以技术优先,但中厂要商业模式优先”。大厂的梦想是AGI,是大模型。中厂把自己的梦想定在了应用层,能挣钱才是王道。

比如说美图,2023年和2024年,收入同比增长了29.3%和23.9%,净利润同比增长233%和59.2%,AI修图功能功不可没。

再比如说知乎,想的是通过AI优化内容生态,推出了AI搜索产品“AI直答”等等。总之,更多中厂想做的事,“借势”AI 提效,通过 AI 增强现有业务。

也许,不是你做不到大厂

中厂并不是“大厂模式的缩小版”,而是遵从了丛林法则,遵从现实。“大厂病”也不只发展得太大了,可能它也不知道自己为什么要继续变大,想清楚了病就好了。

最近几年,大厂也在“学中厂”。

大厂也在修正,悄悄做后撤,少烧钱。比如,阿里把重心再度放回淘天。腾讯逐渐从一些被投企业退出。

回到阿里同学的那封万字离职信,马云也回复说:“谢谢你那么长的信,写的很好。好像人的成长,阿里的发展也有很多必然要走的路和过程,阿里巴巴在发生变化之中。祝福你,也希望经常回来看看。”

对创业者、中高层管理者而言,你真的要带自己的团队走大厂模式吗?一点小建议:

千万别盲目模仿“战略部”“增长部”,别硬套“OKR考核”“大厂文化”等大厂套件,这是搞死了最多初创公司的一条路。也别去做“伪创新”,去回归你的产品价值和客户真实需求。节奏也不是越快越好,长期主义也包括“节制”,融资来的钱,省着点儿花。

在战略上,中厂式打法往往是在一个小切口里做深做到极致。找到你做的事情的本质,击穿一个点,你就能扎下根,生长起来。

另外,可以时常体检,拿大厂病来警醒一下,审视下自己的管理成本高不高,会议流程烦不烦琐,是不是老搞战略漂移?

“做大做强”也许不是唯一路径,中厂活法给大家提供了一个更务实的方向:务实盈利、组织可控、节奏有度、创新精准。也许不是你做不到大厂,而是这个时代,需要更多健康的中厂。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。