编者按:本文来自微信公众号 “惊蛰青年”,作者:林小云,编辑:安菲尔德,创业邦经授权转载。

早晨8点,刘晨从青年旅舍(简称“青旅”)六人间的铺位上蹑手蹑脚地爬下来,洗漱时不小心碰倒了洗面奶,落地的瓶子在狭小的卫生间里震荡出巨大的回声。她走出卫生间时,听到床铺那边清晰地传来一声嫌弃的“啧”,似是在抱怨刘晨吵到自己了。

来上海看音乐剧的刘晨目前还在读研,一场音乐剧的票价不菲,她只能在住宿上压缩预算,在剧场附近的青旅入住。

“敏感内耗的人住不了青旅的,”刘晨说,“自己睡不好,给别人添麻烦了也内耗心累。”尽管预算吃紧,她之后还是咬咬牙搬出了青旅,选择多掏100块,住进了附近的一家连锁快捷酒店。

刘晨的看法并不是个例。

对于来自五湖四海的年轻人而言,青旅曾经是穷游和结识朋友的绝佳选择。(图/IC Photo)

青旅作为一个为背包客提供住宿的地点,“廉价”是其最大的竞争力之一,也因此被囊中羞涩的年轻旅客青睐。以北京为例,某连锁青旅品牌(故宫店)一晚仅需86元,同地段200米外的低价旅馆的房费近500元/晚。

而青旅原本便于年轻人交流的优点,也成了一把双刃剑。在i人遍地的今天,对于住在青旅与人共享公共空间、让渡部分私密性体验这件事,很多年轻人已经不买账。

接连倒闭的青旅显然在告诉我们,这一代的年轻人已经没有那么愿意选择青年旅舍了。

01

为青旅情怀买单的,

还是那群中年人

青旅最近出现在公共视野,还是今年两度因为“不接待35岁以上人群”“禁止40岁以上男性、30岁以上女性入住”引起的巨大讨论和争议。

对此,部分店家表示,过了35岁,爬上下铺可能有安全隐患。另外,中年人与青旅的主要客群已经存在年龄差,可能存在生活习惯不同,不好管理的问题。

青旅的“年龄歧视”引发了海量吐槽,并久违地“喜提”热搜。(图/社交媒体截图)

某种程度上,这些店家的说法不但站不住脚,甚至有违背青年旅舍创立之初的愿景之嫌。

“青年旅舍”这一概念的出现,已经是在一百多年前。1912年,世界上第一家青年旅舍在德国诞生,通过让住客共享宿舍和厨房设施,提供高性价比的住宿服务。随后,这个旅行模式风靡全球。

《国际青年旅舍联盟宪章》(后称《宪章》)表示,青旅旨在“通过旅舍服务,鼓励世界各国的青少年,尤其是那些条件有限的青年人,认识及关心大自然,发掘和欣赏世界各地的城市和乡村的文化价值,并提倡在不分种族、国籍、肤色、宗教、性别、阶级和政见的旅舍活动中促进世界青年间的相互了解,进而促进世界和平”。

其中,“条件有限的青年人”无疑是最重要的主体。

但《宪章》中没有对青年人的范围作出规定,中国国际青年旅舍总部(YHA China)CEO尹忱此前在接受澎湃新闻采访时也明确表示:“按照国际青年旅舍联盟章程规定,旅舍向所有认为自己有年轻的心的人士开放,也就是说青年旅舍不能有年龄歧视。”

因此,店家按照中国社会约定俗成的“35岁”作为划分客群的界限,显然毫无依据。

青年旅舍的创立源于“年轻的心”之间的共享,而非简单粗暴的年龄划分。(图/IC Photo)

更重要的是,店家的这番骚操作,忽略了一个珍贵的事实:

他们想要拒之门外的35岁以上的中年人,曾经是最深刻体验过青旅、受益于青旅,并且最认同青旅理念的一群人。

1998年,广东省旅游局将青年旅舍的概念引入中国,在广东部分城市建立了第一批青年旅舍。自此,青年旅舍进入了在中国发展的“黄金三十年”。

根据公开报道数据整理,截至2017年,中国内地及港澳加盟国际青年旅舍联盟(YHA)的青旅接近300家。

自认已经“完全是个中年人”的梁月刚满39岁。十几年前,她在世界各地旅游时,住宿的首选都是青旅,甚至在旅途中认识了现在的丈夫。据她回忆,那时的青旅完全像一个由年轻人组成的“理想国”,来自五湖四海的人聚在一起,分享他们不同国籍、学历、职业的经历和故事,可以畅聊很久,甚至彻夜不眠。

2010年7月16日,上海,在南苏州路的九子公园旁,“苏州河畔”背包族青年旅舍的休闲娱乐厅。(图/IC photo)

梁月来自湖北的一个小镇,到武汉上大学前,她都操着一口“哑巴英语”。大二那年,梁月用做家教攒下的钱去了一趟北京。在北京的青旅里,她遇到了在华东师范大学留学的泰国女孩,热情地帮她解开打了死结的背包。

梁月发现,青旅的住客里不但有来上学的泰国人,还有环游世界的爱尔兰人、走遍大半个中国的徒步发烧友……当然,更多的是和梁月一样,用一口磕磕巴巴的英语加入聊天的大学生。

那时,这些来自远方的新奇体验和精彩故事,深深地吸引了第一次走出湖北的梁月。在香港的青旅里,梁月得知可以申请公费出国交流,于是她努力考上了北京一所大学的硕士研究生,在研一时成功获得了公费到西班牙学习的机会。

武汉首家酒店式国际青年旅舍。和常见的青旅一样,供旅客交流的公共区域是重要的核心所在。(图/IC photo)

“现在的小孩肯定很难理解的,但那时我们真的没有(办法自主)获得这些信息,我爸妈都是湖北最普通的工人,出国对我来说就是天方夜谭。”如今已经在外企工作超过10年的梁月说,如果不是这些在青旅的经历,她对人生可能性的想象也许会局限在很小的空间,也不会鼓起勇气去尝试和探索。

2023年,梁月和丈夫相遇的那家青旅宣布结业。时过境迁,梁月也早已不是囊中羞涩的年轻人,但和丈夫去度假时,她也曾试过重新入住青旅,沿着熟悉的氛围,稍稍追忆两人远去的青春岁月。

02

青旅,是谁的栖息所?

对于年轻人来说,浓度极高的特种兵旅行这两年之所以极受欢迎,除了预算吃紧以外,时间紧张也是重要的考量因素。

刘晨的表妹今年刚上大一,即使是假期,也要每天查寝,不在宿舍的同学每天都需要书面汇报给学院,老师还要打电话给家长。在尽可能少请假的压力下,把更多的行程压缩在有限的时间里,也就成了每个想要行万里路的年轻人,在出门前都要修习的艺术。

2023年5月1日早晨,天津滨海新区东疆亲海公园,在看完5点10分的日出后,大学生“特种兵”们结伴陆续开启返程。(图/IC photo)

明年就要硕士毕业的刘晨同样是“特种兵”。这次来上海看剧的行程是从紧张的秋招和毕业设计中挤出来的。她和她的同龄朋友都无法想象这种在青旅和一群陌生人熬夜聊天结伴逛马路的旅程,“第二天的行程咋办?”

刘晨很珍视这一次旅程,因为她在社交平台上看到,“工作以后就只能在小长假人挤人(旅游)”。学姐也告诫她趁毕业前多玩玩,“(工作)第一年是没有年假的,以后也只有五天”。

刚刚过去的国庆黄金周,几乎每个热门城市和景点都因为人太多而被吐槽。(图/社交媒体截图)

在前人丰富而翔实的经验面前,一切都显得很紧迫,刘晨也不自觉地紧张起来。

人的精力是有限的,白天的行程过于紧凑,回到青旅还要蹑手蹑脚洗漱,或者被隔壁铺陌生人不小心吵醒,就变得难以忍受。除此之外,青旅几乎没有服务,一切事务都需要自助。

相比起来,咬咬牙多花一点钱,在身心疲惫的旅程后回到一个独属于自己的、被打扫干净的酒店房间里,显然更加诱人。

在住宿类型愈发丰富的当下,商业化运营更加充分的酒店和民宿,价格也正在依赖规模化经营及OTA平台的补贴越发下探。甚至在部分城市,一些装修条件稍好的青旅的价格,已经和当地经济型快捷酒店的价格不相上下。

青旅通常需要多人共享房间。(图/IC photo)

广州一家青旅的店员陈霖告诉《新周刊》,他工作的门店会在公共区域提供免费的咖啡,一楼就是一个巨大的自习室,大多数是长租客在使用。“刷招聘软件啊,或者准备考试的(人)比较多,旅游的住客一般都早出晚归的,就回来睡个觉,也不会在这里逗留很久。”

在社交媒体上,旅游攻略的住宿分享中已经逐渐看不见年轻人对青旅的分享和推荐。即使是经济拮据的大学生“穷游”特种兵,在住宿上更常见的薅羊毛目标,也是OTA平台的酒店补贴或二手平台的房券。

YHA China官网的旅舍总览显示,目前中国(含香港)的认证青年旅舍数量仅为109家,相比2017年的近300家,已经缩水了近三分之二。

国际青年旅舍联盟(YHA China)的部分认证旅舍。(图/官网截图)

当旅客逐渐出走,青旅不再像一个八方来客的驿站,而变成了长租客的栖息地。

在陈霖工作的青旅里,超过一半的住客的入住时间大于两周。在广州的同样地段,租一个一居室需要至少3500元/月,而在青旅长住一个月只需要两千出头。

这些住客通常处于某一个人生的过渡阶段:也许是刚毕业还在找工作,也许是还在准备考研或者考公,他们都相对习惯集体宿舍的生活,并不觉得生活在青旅里有什么不便。还有的人正处在失业当中,为了节省支出,在新工作悬而未定时,选择退租原来的房子,便搬到青旅“凑合一下”。

某种程度上,青旅不再是“穷游”的理想乌托邦,但仍然精准地为另一部分人提供了极具性价比的服务。(图/IC photo)

这些长住的顾客,似乎都有一种想要赶紧摆脱这种“临时“过渡生活的迫切感。

陈霖常常能感觉到自习区的气压很低,“大家都有自己的压力”。有一天,陈霖收拾自习区的时候看到一张便利贴,是某位住客激励自己的话,其中有一句是“不想一辈子住在这,就给我狠狠学!”。

03

社恐00后,“杀死”青旅

在出生于2003年的刘晨眼中,青旅并不是梁月回忆中那种朝气蓬勃的乌托邦。

刘晨入住的青年旅舍一楼大堂的公共区域摆放着几张大沙发,四周也零星地放着一些懒人沙发。但这个区域通常很安静,大家会默契地保持一定的距离坐着,玩手机、用电脑的人居多,少数在冲咖啡聊天的“e人”也会自觉压低声音。

刘晨的同学们对青旅的评价也不太积极。“我朋友听说我要住青旅,都觉得很不靠谱,像和陌生人住一个宿舍一样,财物和人身安全都很难保证。”

青年旅舍的公共区域曾是开放和交流的象征。(图/IC photo)

刘晨认为自己是个内向的i人,不擅长社交,因此难以感受到青旅的魅力。同时,刘晨也展示了她准备效仿的上海旅行攻略,一天需要暴走三个区打卡,“每天回到住处都已经十一点多了,也没有精力聊天交朋友”。

私人空间更小,公共空间更大,自助更多,服务更少,都是青旅区别于酒店的显著特点。YHA China在其官网中也强调,青年旅舍不是经济型酒店。在大家共同维护的公共空间里,年轻人可以一起聊感兴趣的话题,随之相约一些活动,老旅客给新旅客介绍在地的特色和体验,传递当地旅行的经验。

中山大学旅游学院博士解佳、孙九霞在《流动中停泊的意义:移动性视角下的青年旅舍研究》一文中提到,青年旅舍有作为一种社会空间,在构建社会关系、创造身份认同、重构地方的文化意义中的价值。换言之,青年旅舍最大的特征在于其促进交往等文化含义。

2017年4月14日,重庆市一青年旅舍推广“无手机计划”,希望借此提醒大家“手机放一边,情谊在身边”,用棋牌娱乐、卡拉OK、夜晚篝火、自助烧烤等方式解除被手机“捆绑”的烦恼。(图/IC photo)

上一世代的青旅回忆中,几乎每个人都会提到青旅开放包容的文化交流环境。青年人正处于人生探索期的迷茫和壮志,急需一个倾诉的出口。

坐在大厅里畅聊的人们,似乎选择怎样的人生都可以活得精彩纷呈,身处其中的自己也会被鼓舞。无论是选择gap一年探索世界,还是选择打工换宿,抑或是重新换一个喜欢的专业,从头再来,都不会显得异样。

在那时,流浪仍然是一种浪漫,而非失败者的叙事,不确定性也意味着更多的自由,而非动荡。

青旅所推崇的“出门看世界”理念,在今天的评价序列里显然排名下滑了。云南大学社会学系副教授袁长庚在播客《西西弗高速》中提到,青年人的出路正在窄化,因此家长、学校、社会对大学生的要求也发生了明显的变化,对稳定的追求正在前所未有地高涨。“出去看看这个世界是什么样的”,与面前确定的压力比起来,显得更为可疑。

对于新世代的年轻人而言,一切新奇的事物都是观看先于体验。世界毫不保留地通过扁平的互联网展开,年轻人快速地对一件事赋魅又祛魅。也许青旅里分享的故事和在地旅行经验依然珍贵,但他们笃信,“互联网上也有差不多的”。

互联网时代,一切体验都能够在屏幕上看到。(图/IC photo)

刘晨分享青旅住宿体验的社交媒体内容下,即使是参与过青旅公共活动的人,也不乏“避雷”者。其中一名网友表示,自己参加过一次这种青旅组织的夜聊,大部分时间都是一些在青旅长住的“老油条”,仗着自己住得更久,主导聊天的节奏。“在那里当‘爹’,当意见领袖,我平常被‘爹’得不够吗?出来玩还要被‘爹’。”

青旅小私域的物理属性和重交流的文化属性,注定了在这里建立起来的关系和所有的社会关系一样,需要人与人的互相配合,也有矛盾摩擦和拉帮结派。

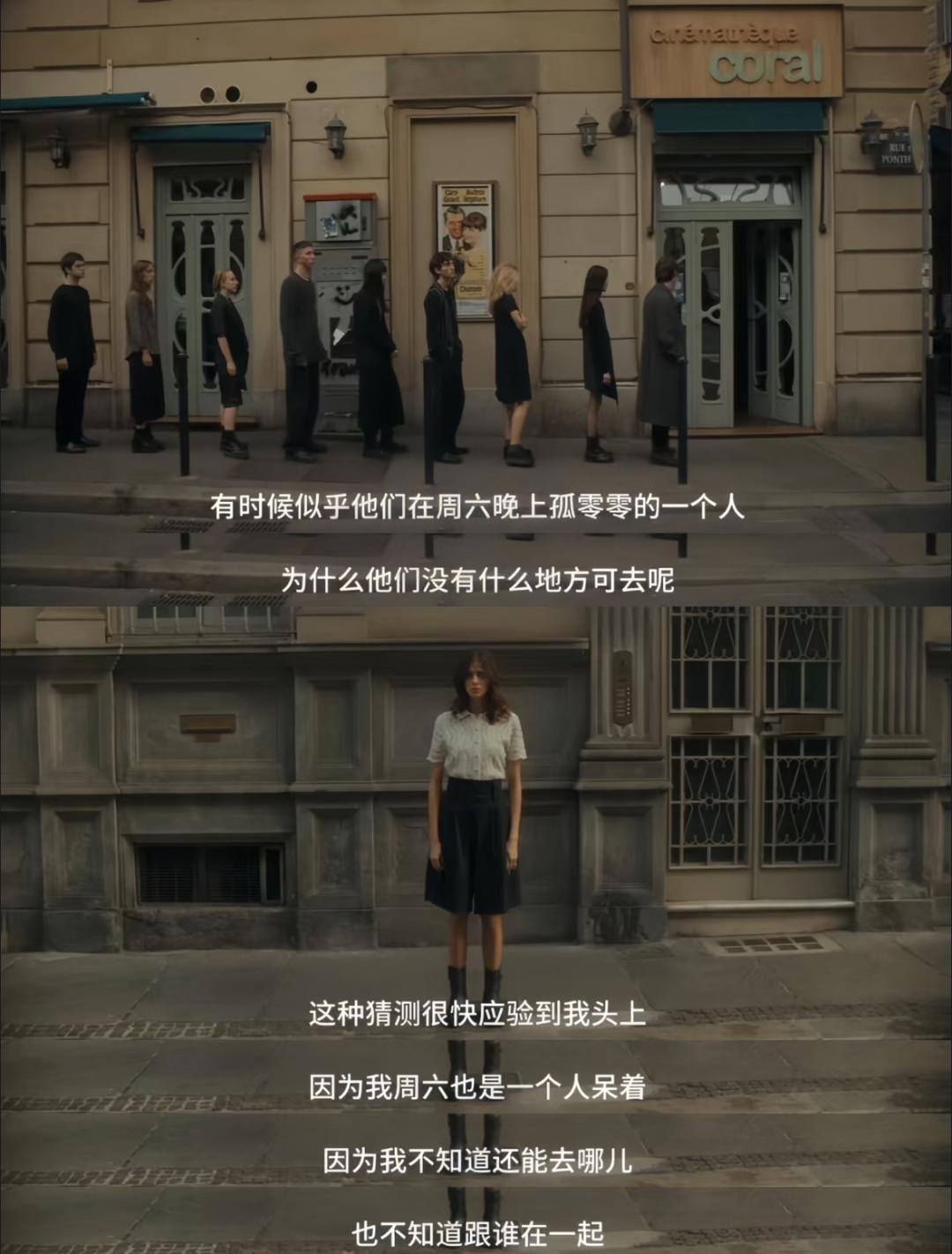

显然,这一代的年轻人不希望自己在旅途中,仍需要处理这些人际关系带来的负面影响,甚至为此可以放弃那些有可能发生的美好邂逅和情谊。

陈霖工作的青旅曾经要求店员邀请住客参与店里的活动,但回绝的住客往往占大多数。刘晨的评论区里,也有一些“老人”讲述过青旅的积极意义。她一方面会感到向往,但另一方面,她不愿意在这种尝试中“浪费时间和心力”。

i人遍地的今天,独处是一种享受,也是一种能力。(图/《孤独的阿曼达》截图)

在采访中,刘晨始终对青旅及其可能发生的交往(包括感情和矛盾)保持着某种警惕,她反复地提到一句社交媒体上刷到的话“心力是一种最宝贵的资源”,而她不想将资源浪费在诸如青旅这样的场合上。

对这些生活交往琐事格外的重视,以及采取回避措施以达成的“一劳永逸”,正在年轻人中变得越来越普遍。华东师范大学传播学院新闻系副教授吴畅畅在接受《三联生活周刊》采访时认为,这种现象是一种对自我利益的关心。

“大众社会基本都接受了,在这个时代,就是各凭本事,在市场中占有一席之地。如果你贫穷,不怪别人,就是自己能力不行。问题是,这个丛林里又不是纯粹公平的竞争机制。这种撕裂感,就给年轻人很大的压力。我觉得某种程度上,他们就表现为对个人生活极为关注。”吴畅畅指出。

也许正因如此,青旅过去引以为豪的公共性,也正在成为年轻人“杀死”青旅的理由。

(应受访者要求,采访对象均为化名)

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。