编者按:本文来自微信公众号 “纪源资本”,作者:投资笔记,创业邦经授权转载。

Granola是一家估值已经达到2.5亿美元的年轻公司。而这家公司的主营产品,则是一款会议纪要应用——一款近两年在硅谷发展得风生水起的明星产品。

相信很多人会诧异:会议纪要?难道不早已是一片红海?为什么一家初创的AI公司选择这样一个赛道,还能造起声势?

今天我们与你一起,思考其背后的成因。

会议纪要,

锚定人工草记才是王道

你有没有想过一个问题:如果会议纪要这个东西很重要,很有价值,为什么它往往被交给与会人员中职级最低的员工去做?这是否说明,这项工作只需要调用人的一些基础能力?

再问一个问题:实话实话,你真的会去仔细阅读每次收到的会议纪要吗?这里说到的“仔细阅读”所指的不是通览全文,而是以获得指导性信息为目的去深度研读。相信很多人的答案都会是否定的。因为我们收到的会议纪要往往是以满足最大公约数需求而写就的,很难对于个体具有指导价值。

因此,在AI领域,当一款垂直应用宣称自己能做到“替代人类完成会议纪要”,这似乎也不是一件多么值得欢欣鼓舞的事——它所替代的,只是那名在会议现场职级最低的员工。它所调用的,也只是最基础的听写、梳理与总结能力。

甚至在一定程度上,有些AI会议纪要应用还做不到其所宣称的“替代”。我们往往会发现,有时候AI所做的会议纪要为了达到字面上的凝练与严谨,会使用一些失去了“活人感”的语言,读起来像是某些机关单位里的公文报告。那种会议纪要总让人感觉:这真的是我刚开完的那个会吗?看起来是同一个议题,但又似乎没有一句话是自己刚才开会时真正关注的、思考过的。

Granola显然看到了上述的问题。在沿着传统思路尝试了几种不同的梳理、总结方案之后,Granola取消了“替代人类做会议纪要”这个打算,转而去实现“帮助人类做一份更有价值的会议纪要”这个目标。

AI的价值,不应该仅仅被理解为“解放人的双手”,更应该被看到其“增强人的大脑”这一闪光之面。

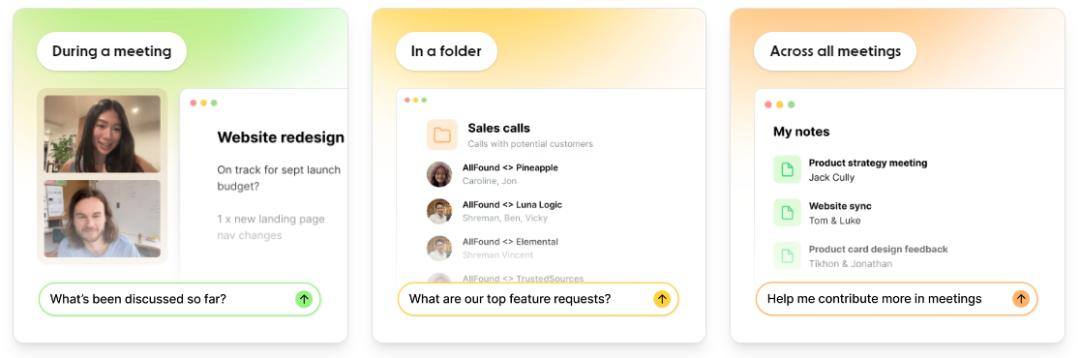

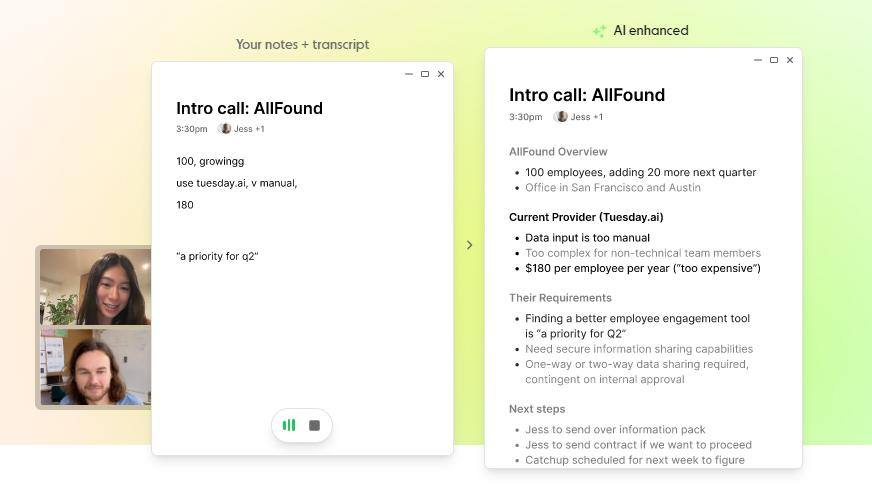

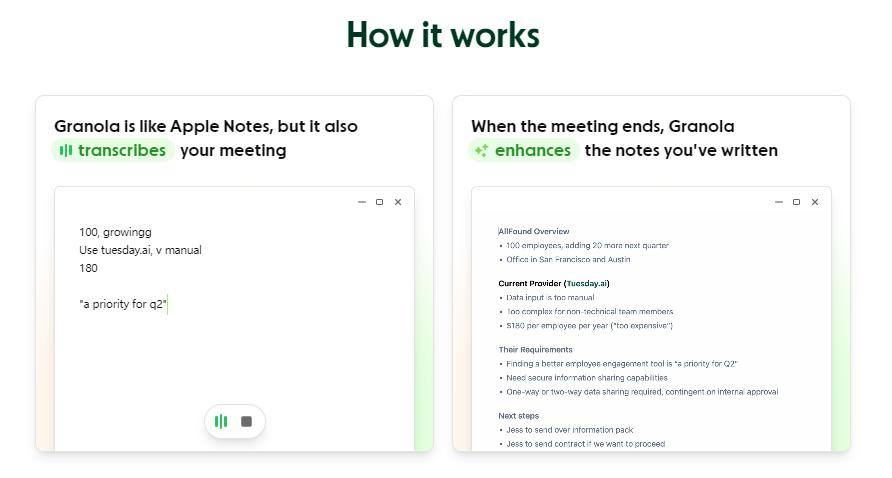

Granola做会议纪要的基本思路,是“人工草记+AI补全”——每一名与会人员可以在会议之中将自己重点关注的议题以几个简单的关键词,甚至仅仅是一个关键数字,随手记在应用界面的记录区。与此同时,AI就可以根据其对于会议中相关内容的全面把握,帮助记录者补全这一议题的信息,甚至辅助人进行扩展思考。

比如,一名参会者在“明年部门预算”这个议题之中,听到了“预拟数额为200万”这一信息,就可以随手把“200万”记下来,AI便会帮助ta把同事们对于这个预拟数额进行了哪些考量,对于明年的部门具体开销有哪些设想等相关信息补全在所生成的纪要中。会后,这名参会者就可以拿着这一部分纪要,再次判断这个数额的合理性,完成一些在会议中来不及进行的深度思考。

由此不难想到,Granola的会议纪要是千人千面的。它不再试图给出一份大而全的成果,不再假设每名与会者都需要全知全能地掌控会议的全局以及每个细节,而是充分尊重了不同个体的不同关注点、不同需求。甚至可以说,在哲学意义上,Granola尊重了人类这一不完美存在的个体优势与个体局限。

事实上,Granola的这种思路恰恰符合了人对于会议纪要的本能直觉——在用纸笔做会议笔记的时代,职场人也往往不会大段大段记录他人的会场发言,而正是如今天的Granola用户那样,把自己听到的关键信息用简单的字句随手记在本子上,会后再根据这些草记补全会议内容。

也正因为如此,在Granola看来,其真正的“竞品”或许并非市面上的其它会议纪要AI应用,而是各种手持设备的备忘录APP。在离开了纸笔的时代,人们总会需要那么一个载体来收纳自己在信息流沐浴中所在意的点点滴滴。

AI应该遵从人性,

而不是向人炫技

Granola的创始人Chris站在自己用户的立场设想过,在一场会议中,当一些信息扑面而来,让用户有了想要记录下来的冲动时,能够让ta做出以何种方式、何种载体进行记录的决策时间,大概只有半秒钟。如果想要让自己的产品成为用户们的选择,这款产品必须要符合人们最简单直接的诉求,必须能够被编写进人们的肌肉记忆。

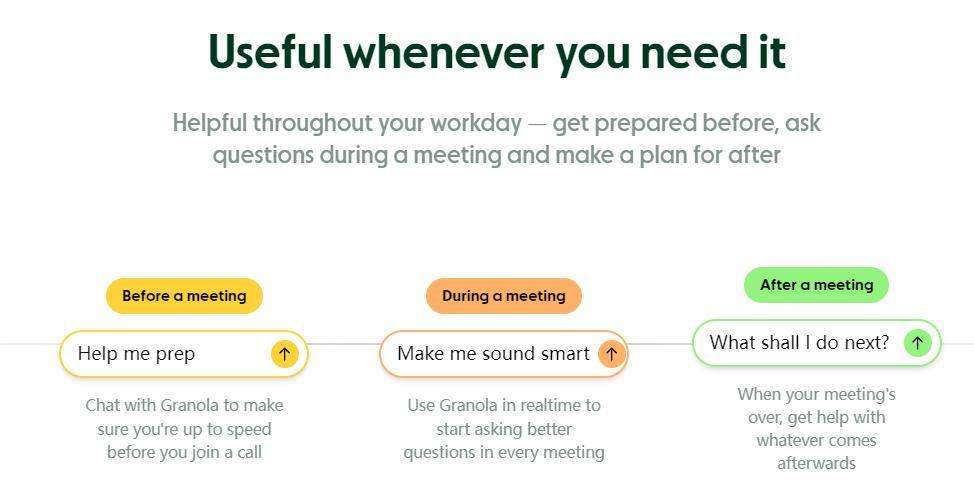

Granola的各项产品功能,也正是围绕这一原则而设置的。除了“人工草记+AI补全”这个核心大招,Granola还为产品添加了多项尊重人性、遵从人类本能直觉的实用招式。

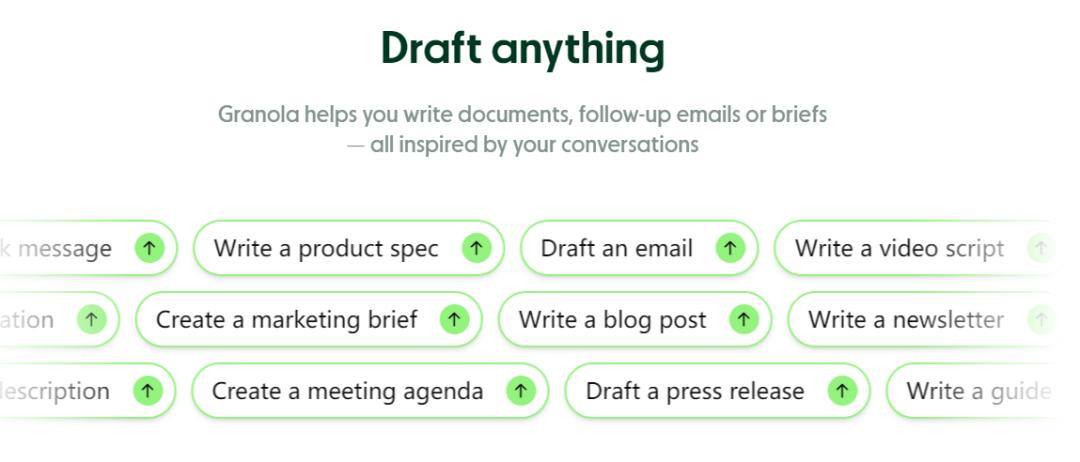

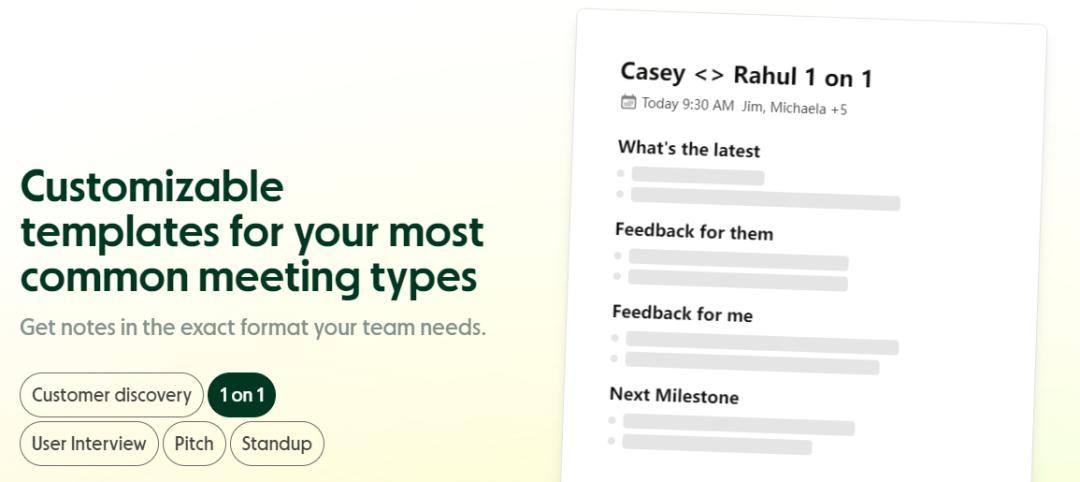

例如,在Granola中,用户可以预先根据会议类型选择不同的场景模板。在销售类会议中,应用会更关注客户的需求。在招聘类会议中,则会用更多余力去分析应聘者的背景信息和过往成绩。而在“一对一”的会议模式下,Granola会以更加敏锐的触觉来感知对话双方的语言特质,尽可能个性化地记录与会者所表达出的信息要点。

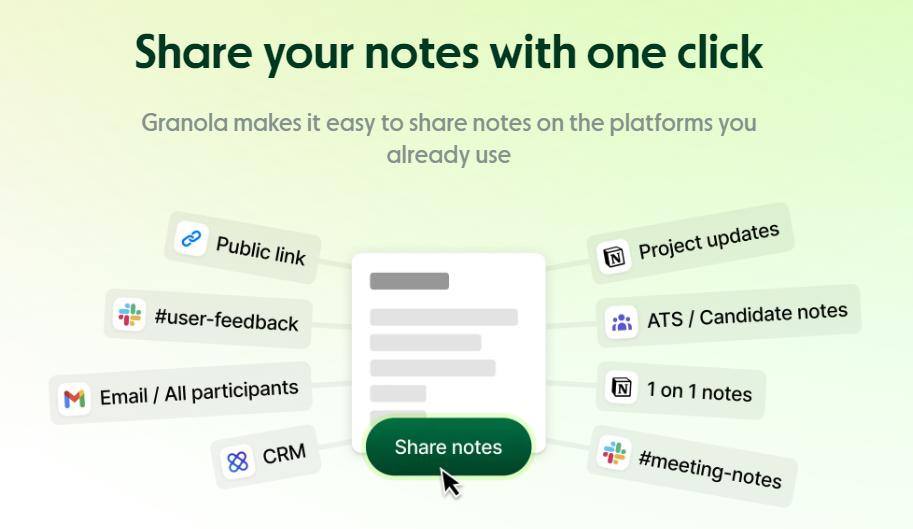

不久前,Granola在产品内推出了“人与公司”功能,让用户可以把历史上与自己有过会议沟通的个人与机构梳理成脉络清晰的关系网。这体现出了Granola对于会议这件事的深刻理解:会议不止是会议,它的背后是每一个人的思考,也是人与人之间的沟通。人们开会,讨论议题当然是核心目的,但与此同时,在会议的基础上建立起的人际关系也同样极具价值。

Granola的产品中,还有一些颇具人性化的思考。比如,通过AI的能力加持,帮助用户在会议中进行一段“显得很聪明”的发言。又或者,能时时帮助那些开会时容易走神摸鱼的用户跟上进度,随时为其展示“几分钟前会上主要说了什么”的相关信息,让人们偶尔走神带来的窘境可以被轻松化解。

值得一提的,目前Granola所展现出的功能已经是被其主创与团队大刀阔斧精简过的。在正式上线之前,创始人Chris砍掉了产品50%的功能。他信奉简约、优雅的产品设计理念。而这种理念,被视为Granola的灵魂。在Chris看来,有些应用虽然表面上显得很热闹,但其中的一些功能,许多用户可能终其一生也不会将其一一试用。而既然如此,不如将这些主要用来进行特技表演的功能逐一砍掉。

今天,AI的技能当然可以被做到看起来很炫。而Chris认为,AI从来不是被用以向人们炫技的。所有不能让人从直觉本能出发,从肌肉记忆出发去自然调用起来的功能,都是可以被去掉的。

AI要增强人类,

而非替代人类

可能有人始终没有想通:无论做得多么好,这毕竟就是一款针对会议纪要的垂直应用——在AI的话语体系中,做垂直应用似乎总是没有做大语言模型来得高级。而就是这样一款会议纪要应用,凭什么获得全球AI市场的瞩目?凭什么获得了可观的估值?

在任何一个领域,总有人只想做一名采集狩猎者,也总有人从一开始就致力于成为一名大师。而想成为大师的人,起手的落子布局就有大师的风范。

对于Granola而言,做会议纪要是其为自身设定的必经过程,而远不是所要达成的目标。创始人Chris与创业伙伴Sam真正想做的,是一个由AI驱动的“情境感知型工作空间”。说得落地一点,他们想要打造一款能够了解用户的一切背景信息,能够充分领会用户所要达成的意图,能够在现实层面给到用户有效的建议乃至帮助,以及能够和用户一起学习成长的AI助手。他们相信,在未来,人类本身的智识与判断力加上AI专属助手的辅助,这样的组合会带来最强的效能。

而为了达成这样一个美好的远景目标,Granola需要一个此刻就能着手去做的切入点。之前,他们也曾考虑过进入邮件领域。但考虑到人们与过往所选的邮件产品之间会有极大粘性,最终,Chris与伙伴们还是认为,会议,是对他们而言最好的选择。

进一步来说,会议,本身就是一个聚拢人类智能成果的宝藏池。在一场会议之中,与会人员往往会充分调动自身的思维与表达系统,将最自然的、最灵光一现的话语抛洒而出。甚至还会有异见者间的观点交锋,会有对于一个议题的无穷深挖,会有一场场头脑风暴中迸发出的难以估量的集体智慧。而这些,对于一家AI公司而言,都是极具价值的用户“上下文”宝矿。

在更加细分的场景应用层面,Granola决定将首批目标用户锁定为创投者——这些用户所能提供的上下文涉及的话题更广泛,其中蕴含的信息密度也更大,观点角度也会更多。

Granola的会议纪要功能也可以应用于用户日常的电话交流之中。Granola相信,在这种私下里的一对一“非正式会议”中,在那些即时、即兴的表达与互动中,人们会释放出大量值得AI进行学习的信息。

有人质疑Granola的护城河不深,毕竟它自己并不研发大语言模型。目前看,它的技术迭代还是依托于整个行业的水涨船高。然而通过对这家公司的深入了解,我们能看到,Granola所要守护的并不只是会议纪要这一座城池。

“我们相信AI的作用应是增强人类,而不是替代人类。你可以用AI取代一个人,也可以用AI增强一个人。Granola选择后者。”从Chris的这番表述中,他表现出对于人类的“忠诚”,或者可以说,这是一种对于人类的信心。

*头图及封面图来源于“ivy”

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。