编者按:本文来自微信公众号 游戏葡萄(ID:youxiputao),作者:修理&梁乐天,创业邦经授权发布。

Rockstar Games的传奇故事,大家可能都听过好几次了。

两个英国年轻人,花了21年,在美国纽约做出了《GTA》和《荒野大镖客》这两大游戏IP,累计收入早早突破了百亿美元(约713亿人民币)大关。其中《GTA5》上市仅三天,收入就达到10亿美元(约71.3亿人民币)。

在不少游戏制作人眼里,这就是游戏工业化所能达到的极限,也是所谓3A游戏最强的代言人。他们所在的位置永远代表着行业的金字塔尖——“最长的河,最高的山,就在这里了。”

但在最近,Rockstar Games创始人之一,《GTA》和《荒野大镖客》系列制作人Dan Houser,在离开R星,创办新公司Absurd Ventures后,首次参加了海外Lex Fridman频道的一期播客节目,分享了关于这个传奇故事的更多细节,内容很干,值得一看。

在节目中,他谈到了自己离奇的创业契机:25岁的他在南美哥伦比亚的沙滩散步,结果遇上劫匪,被拿着刀追杀,最后跳进一辆出租车跑路。在一家能上网的咖啡馆休息时,他收到了兄弟的邮件,让他去纽约刚刚成立的R星工作。当时他心想:“如果我继续在南美待下去,可能会害死自己。”于是,他就在1998年底应哥哥之邀,去了纽约。

他也很坦诚地分享了自己创造那些伟大角色的具体过程:花一整年时间去思考角色塑造,从一句话的人物背景开始——他是一个塞尔维亚移民或者一个有妻小的退休枪手,去想象角色去往一个新环境后的可能性,利用世界的个性乘以或除以主角的个性,以此产生有趣的摩擦。这是他的“角色360度创作论”。

Dan Houser

这期播客内容很多,聊得也散,涉及电影、图书、漫画、游戏、创作、AI等多个领域。为了方便大家阅读,葡萄君摘录了其中与游戏最为有关的对谈内容,重新做了排列和归纳。

希望这些内容能够对正在做游戏,正在做一些创造性工作的朋友们,提供一些启发和帮助。

一切的开始:南美、沙滩、劫匪

Lex:2020年,你离开了R星,创办了Absurd Ventures。你会怀念在R星的时光吗?有没有什么特定的时刻,现在回想起来会带给你快乐?

Dan:当然,那大概包含了我21年的生活经历。我为了R星搬到了美国,逐渐成长起来,后来一直住在纽约。那是一段有时非常紧张,有时又很神奇的经历。它是我人生当中非常重要的部分。

Lex:有高潮,也有低谷。

Dan:以及中间所有平淡的部分。我的生活围绕着那份工作、在纽约认识的人、以及我的家人展开。我们当时在做一些紧张、创新、同时又在不同时期,以不同方式,被主流社会喜爱和憎恨的事。在一个麻烦不断的奇怪公司里工作,那真的很有意思。

R星早期办公室

Lex:你的人生很不寻常。

Dan:我的人生很幸运。虽然我总把事情搞砸,但命运总是眷顾我。

Lex:比如你在南美旅行时,曾被流浪汉拿着砍刀追杀。

Dan:是的,当时我做了一系列糟糕的人生选择,跑到南美就是个糟糕的决定。

从拿刀的家伙面前跑开,是个好决定;我来到美国,是个好决定;现在,我来到洛杉矶,也是个好决定。能看到美国不同的一面,体验不同的生活,真是太有趣了。洛杉矶是娱乐产业重镇,也依然是个充满创意的环境。

Lex:我看到报道说,Sam(Dan的兄弟)在你身处南美时,发了封邮件给你。时机太巧了。

Dan:当时,我25岁,在南美战火纷飞的哥伦比亚,做着一系列非常糟糕的人生决定,并且缺乏生活技能。

那天,我第一个糟糕的决定是起得太早,因为警察九点才上班,但抢劫犯八点就开始活动了。八点左右,我在海滩上走路,遇到了个伙计。他是个拉斯特法里教徒,我前一天还跟他聊过天。

然后,两个人走了过来跟他说话。我不知道他们是因为他欠了钱,想抢劫他,还是想让他把我带到他们面前。我注意到,其中一人拿着一把砍刀,另一人拿着一把破损的枪。

我觉得情况不妙,拔腿就跑,穿着滑稽的鞋子沿着沙滩飞奔。我跳上一辆出租车,尖叫着:“带我去任何地方!”那个拿砍刀的家伙就在后面追,我感觉自己像在一部动作电影里。

出租车司机回头看了眼,用西班牙语说:“你朋友?”我说:“不不不,他们不是,快带我离开这!”他沿着街道,开车载我到小镇的商场,它位于卡塔赫纳老城区和新城区之间。我下了车,发现脚被石头划伤了。

然后,我找到了一家能上网的咖啡店休息,在那里收到了Sam的邮件,让我去纽约刚刚起步的R星工作6周。那大概是1998年底。我当时想:“如果我在南美继续待下去,我可能会害死我自己。”于是我去了纽约,帮他们撰写使命宣言之类的文件。

后来,签证办好了,我想:“纽约很有趣,我会在这里待一年。”事实并非如此。当年你去酒吧时,会被告知不能跳舞。当然,虽然不如伦敦,但纽约依然充满活力。

根据1926年纽约颁布的歌舞法,酒吧、餐厅等公共场所必须获得当局颁发的歌舞厅许可证,顾客才能在场所内合法地跳舞。该法已于2017年废除

我还见识到了纽约资本主义的疯狂之处。地板冒出蒸气,人们冲你大喊大叫。我喜欢这种活力,以及努力工作,很晚才出去吃晚饭的感觉。这是一段非常非常愉快的经历。

Lex:Lazlow(曾负责R星项目的视频和音频部分,也是《GTA》系列电台的配音)曾提到,你过去会把自己锁在房间里,为电台写对话,点凤尾鱼和洋葱披萨,猛灌健怡可乐。这信息准确吗?这是你在哪个时期的创意燃料?

在Absurd Ventures,

Lazlow现在还和Dan一起工作

Dan:准确地说,我还会在披萨另外半边加上意大利辣香肠。Lazlow不会吃,因为他那会儿声称自己是素食主义者。后来,他向我承认自己在冰箱里藏了鸡翅。作为纪念,我们现在偶尔也会那么做。

(这个习惯)大概始于2001年。R星的办公室太小了,我们太穷了。虽然我有个人办公室,但它就是个橱柜,连窗户都没有。

因为我住的地方离办公室很近,所以有段时间,我们每周会有一两个下午来写作。Lazlow当时还是个自由职业者,他会从长岛过来。然后我俩坐地铁去我位于切尔西的公寓,在脏兮兮的房间里,点街道拐角的披萨。我们都喜欢健怡可乐和披萨——这非常像游戏开发者的风格。

在那里,我们会进行一些很棒的写作讨论,并在过程中发现彼此很合得来。我们有相似的幽默感,我们会把东西写出来,然后他会去做后续所有的开发工作。这对我来说太完美了,相当于我把大部分真正的工作都外包出去了。他是一个出色的电台制作人,一名很棒的合作伙伴。

这段关系是这样开始的。我对他说:“我们得录80个NPC的声音,快来帮我,我没法同时指导80个人。”于是他就帮忙完成了这项工作。我的工作是确保内容能反映世界的基调。我们会共同写作。他会用非常滑稽的方式呈现出来。

Lex:回顾这二十年,作为一颗创意大脑,你是如何进化的?

Dan:刚开始我只是个25岁的孩子,什么都不懂,却想成为一名作家。当时我买了一个本子,在上面涂涂画画。那个本子我现在还留着的。

我那时在游戏行业工作。游戏是当时你能想象到的最没有文学性的媒介。PS1的游戏没有空间容纳这些东西。我觉得自己需要停下来,去做点别的事,但又缺乏相应的技能和信心。我在伦敦做的就是这些事。

后来,我来到了纽约。纽约很有意思,很好玩;在纽约的新公司工作,也是一次奇妙的冒险。但27岁时,我仍然很迷茫。再后来,我停止了一些坏习惯,开始有机会为游戏写更多东西。

所有过去学来的半吊子技能,在那一刻显现出了作用,让我有机会参与开发一款开放世界游戏。一切都感觉是命中注定。跟Alex、Navid、Leslie等人,以及爱丁堡和纽约的团队成员一起探索这一切很有意思,

Alex曾任R星的美术总监,Navid曾任《GTA》系列的动捕导演和过场动画音频总监,Leslie曾任R星爱丁堡分部总裁

2001到2005年,我们以全新的方式制作全新的游戏,这让人兴奋。他们说:“我们需要录100个NPC的声音,但我们没钱。怎么办?”我们会把所有人的朋友叫来,把每个人的台词都录下来。就这样,我们发明了游戏中NPC说话的方式。我们学习各种东西,了解把它们组装起来需要哪些步骤。那段时期我们做的事情很有创意,但还不像“写作”。

制作《GTA4》的过程,则更像一次真正的写作体验。我当时摩拳擦掌,认为“游戏比电影还棒,能做到电影做不到的东西。”虽然到目前为止也只触及了皮毛,但作为移民,我对美国社会也有了360度全方位的体验。

在制作《GTA4》《GTA5》《荒野大镖客:救赎1》《荒野大镖客:救赎2》《马克思·佩恩3》这五款游戏的时期,创作的主题逐渐拓展到新领域。无论是从写作角度看,还是从商业角度看,这都是最激动人心的时期,团队稳定,游戏做得也很棒。

2007年-2008年后,我过得很开心,有了孩子,婚姻美满。但与此同时,项目的预算变得非常大,公司业务也面临很多压力。事情总是有好的一面,但也总是有压力,我只有尽力做好,思考“我们能用这种新媒介,做出什么新东西?”

Lex:你是如何让自己变得越来越擅长写作的?

Dan:因为团队变得越来越好,我们可以用更有野心的方式创作。比如更好的动画效果,可以更好地支持叙事。你不可能在PS2游戏上做得那么深入。这也是技术发展的结果。

我觉得自己擅长做这件事,并为此接受了良好的训练。我在正确的时间,出现在了正确的地点。我看待世界和社会的方式,又恰好适合被分解、融入到一个开放世界电子游戏中。

角色的360度创作法

Lex:你第一次爱上游戏是什么时候?

Dan:我记得有一段时间,我本该好好学习,却完全沉迷于Game Boy上的《俄罗斯方块》,这种状态持续了几个月。但我真正爱上游戏不是那段时间,而是2001年左右,我开始认真制作游戏的时候。

我突然意识到游戏能做什么,可以成为什么,以及我有机会跻身其中,创造这一切——这是一件多么难得的事。在这时,我才真正爱上了游戏,觉得它实在太棒了。

Lex:作为故事驱动开放世界游戏的先驱,你当时没有太多先例可循。

Dan:在PS1的时代,游戏画面很糟糕。那看起来是像素,但那其实是一辆车——你总是需要眯着眼,或者闭上一只眼,试图想象它是别人告诉你的那个东西。游戏的主题大多非常超现实,因为你根本无法让它们显得真实。

后来我们开始能构建真实体验,可以模拟一个城市。它是三维的,感觉是活的。我们还试图给它更多,或者说,至少是更多生活更加美好的幻觉。

Lex:在我看来,《GTA3》可能是有史以来最具影响力的游戏之一。它创造了一种开放世界的感觉:高耸的摩天大楼,变化的交通灯。你会觉得自己可以做任何事,世界还会对此做出反应。你认为创造这一切需要什么?

Dan:这种感觉不是预设的,它就像是非常廉价的AI,一个你可以戳弄、推动并观察会发生什么的模拟系统。但这个模拟系统拥有某种个性,你可以推它,然后看世界会以什么种方式推回来。

此外,它们能如此吸引人的原因之一是:即使我什么都不做,世界依然存在。

我能以一种相当被动的方式行动。我可以只听收音机,可以看广告牌,可以和行人交谈——在《GTA3》里还不能,但到了《GTA罪恶都市》,你可以开始简单的交谈。世界就在那里,它存在。

我们在很多游戏中都在尝试探索一种想法:做一个数字游客。你是这个世界的访客,你到达时世界正在运行,不是你启动了它,而是你进入了它。这是游戏吸引人们的幻觉之一:身处在一个既不存在又存在的世界里。

《GTA3》

Lex:这涉及两个概念,一个是系统性游戏设计,另一个是沙盒游戏。系统性是从环境角度出发,打造相互关联的游戏规则和系统,让它们相互作用并产生涌现行为。这种涌现行为会创造出一种世界是活的感觉。然后是沙盒,它与系统性有重叠但又不同。它会从玩家角度出发,让你感觉可以做任何事。

Dan:这两者的结合非常强大。《GTA3》出现在我生命中的一个有趣时期,我当时对工作的投入度非常高。因为这是我第一次能在专业上真正做点什么。

我们开始摸索如何用内容填充这些世界,如何让这些内容变得有趣,并让所有内容相互交织。当你开始摆弄这些系统时,就会感觉生动有趣。

Lex:在你的作品中,经常存在开放世界的自由与叙事驱动型故事讲述之间的张力。这两者各自的价值是什么?你会如何平衡它们?

Dan:开放世界本身很有趣。我自己在脑子里思考,或与团队其他人进行探讨时,会考虑如何减少故事性,让一切有机地演变,全部变成程序生成。但我总是会回归到故事这个原点。

从游戏设计的角度来看,叙事意味着我们知道要开发哪些功能,因为把某人放入一个世界,并通过控制面板告诉他们与游戏世界互动的新方式,可能会让人有点不知所措。

玩游戏是一种比读书或看电影更需要投入和参与的体验,你必须恰当地投入进去。如何解锁功能,如何解锁世界,这是一门艺术和技能。而一个结构化的故事是实现这一目标的最佳方式,它也能控制这个过程。

所以故事非常重要,非常强大。当你成功将两者结合起来时,你就能兼得两者之利。

《GTA4》的故事很棒,但我们受到了批评,因为人们觉得故事太多了。这意味着我们过于关注尼克(游戏主角),这让他在开放世界中作为一个化身的效果就不那么好了。

《荒野大镖客:救赎2》很接近平衡;而《GTA5》的崔佛则最接近于两者的完美融合。你给予了角色绝对的自由,但同时你又不强迫玩家。你不能说:“我给你自由,但我又收回了,你必须成为这种人。”

崔佛

当角色可以是好人也可以是坏人时,我最喜欢。这是最有力的状态,是最丰满的状态。

Lex:你曾谈到过一个非常强大的概念:创造一个360度的角色。要做到这一点,你要想象角色在任何可能的情况下会做什么。你必须在多大程度上思考浪漫、轻松、自恋等元素,才能创造一个完整的角色?这事有多难?

Dan:需要大量的思考。有时从一个项目开始讨论到最终确定,需要一年时间。我会先给出一些最初的想法,非常简短,就一句话:“他是一个塞尔维亚移民。”或者,“他是一个有妻有子的退休枪手。”

然后我会从各个角度思考,他们这样行动,会行得通吗?角色如何与世界形成对比?这有点像数学方程式,用世界的个性乘以或除以主角的个性,以此产生有趣的摩擦。

我们总会让至少一个或多个主角搬到某个新地方,因为当你控制的角色和你一样,处在一个完全陌生的环境中时,你更容易认同它。

这个过程就是与角色生活在一起,然后思考:他们的优点是什么?缺点是什么?他们哪里像我?哪里不像我?他们有多少精神病态?有多少反社会人格?他们有哪些优良品质?除了金钱,还有什么值得他们为之赴死?

从这些基本的方面构建角色后,你就会觉得:“好了,我开始有感觉了。”接着,你可以做进一步的感受:他们如何说话?因为他们脑子里想什么并不重要,说的话才会让你意识到他们是谁。

Lex:你为《GTA》系列的写作投入了多少精力?具体来说,你一共写了多少字?

Dan:打印出来的《GTA4》剧本,大概有这么高(用手势比划);《GTA5》的则大概有那么高。这些剧本包括了所有NPC的对话,因为你和每个人都能互动,即使只是主要任务的主剧本也有几千页。这都是为了创造出一个活生生世界的幻觉。

《GTA4》剧本累积起来的高度

Lex:这个写作过程具体是怎样的?

Dan:一点一点地写,持续好几年。

我最近又看了一些关于《GTA4》的内容,它真的很黑暗。可能是因为我当时单身、痛苦,想理解美国;我的生活、公司也经历了很多变动,甚至一度觉得项目会在制作过程中被关闭……这些情绪都会渗入到游戏当中。

就写作过程而言,我先是花了大概一年时间,断断续续地和警察一起四处跑,或者在纽约闲逛,开车到处转,不断地见人。我试图找到纽约的底层社会,收集移民的经历。

整个2005年,我都在收集一些零散的笔记,比如“这个有个适合的有趣角色。”还要搞清楚,我们希望玩家按什么顺序在地图上移动,又会按照什么顺序遇到角色。此外,在那个时期。对黑手党,有什么有趣的切入点?对牙买加帮,又有什么有趣的切入点。

笔记越来越多。我开始逃避工作。这成了我工作流程的一部分——如果这也能算一种流程的话——我花很多时间思考,但就不动手工作。这样持续数月后,我最后给自己定了一个截止日期,告诉团队里所有的资深人员:“下周一的早上,会有一个故事草稿。”然后花了一个周末,在我们北部的小木屋里熬夜把笔记整理成型,汇编成一个大约30页的文件,包含故事和主角的概要。

交出了这个草稿后,我和设计师们开始把它分解成任务,让团队用一年左右的时间来慢慢组装。在这段时间里,我的大部分工作就暂时完成了,我可以放松放松,锐评一下其他人的工作,或者偷偷懒。但很快,我又得开始写对话了。

从《GTA4》开始,我们的角色模型更精细了,世界看起来也更棒了。技术和美术支持更好、更长的过场动画,也能更深入地塑造角色,但我们必须找到一种与游戏相匹配的基调。

所以在某个时间点,我又开始担心,想尽量逃避工作,最后终于在某个深夜坐下来,敲打键盘。“这样对吗?是那样吗?”直到为某个角色找到一个我喜欢的线索,让他们突然在我脑海里活起来。

就像在写尼克时,他是个移民,性格很尴尬,但在某些方面有更多的自信,不像是那些美国化的角色。我会把他和他那更美国化的堂哥并置,相互对照。从这时起,这个角色就活了起来。

为了动作捕捉,我们的剧情会分成小块,让不同的编剧为每个小块写任务对话,每次写10-15个任务,然后在接下来的一年半里慢慢组装起来。

Lex:你还记得几句让尼克鲜活起来的台词吗?

Dan:有几个时刻。当堂兄开着一辆破车来接自己时,尼克发现他过得并不是花哨的美国生活,可即便算是个失败者,他却依然很乐观。这是个有点滑稽的时刻。

然后,在堂兄的公寓,两人谈到尼克的战时经历,以及那些经历是多么痛苦时,我当时就想,这能在游戏里行得通吗?它和你通常在游戏里看到的东西非常不同,会不会让人觉得太夸张了?

但我又想,游戏画面是如此漂亮,美术团队的工作太漂亮了。我们也许能驾驭这个,让我们试试看。他们做了这部分的动捕,我们看了之后觉得:“嗯,这好像行得通。”

一旦有了这些场景,我们便知道,这个角色喜剧和悲剧的基调确立了。

Lex:尼克是不是你在《GTA》系列里写过的最好的角色?

Dan:我认为他是最具创新性的,在某些方面,他在道德上也是最站得住脚的。他很强硬,但他做很多事都是为了正义,而且在某些方面他也最友善。

我还爱《圣安地列斯》里的CJ(卡尔·约翰逊),我觉得Young Maylay(配音演员)配音的方式,给了他非常多的人味儿。这个角色不全是我写出来的,配音演员的发挥也让他得以如此存在。

CJ

我觉得麦克(GTA5角色)非常含蓄,但毫无原则,他出卖了所有人,这带来了更复杂的人性。Ned Luke(配音演员)做得太棒了,但没有像为崔佛配音的Steven Ogg那样获得那么多赞誉。

麦克

Steven当然也很棒,但我觉得Ned Luke配出来的角色是那款游戏重要的锚,我在不同方面都喜欢他们所有人,但我可能最喜欢尼克。

Lex:那你在《荒野大镖客》中创造过最好的角色是谁?对我来说,是亚瑟,他绝对是电子游戏史上最好的角色。

你说过,很多游戏角色都会从一个弱者开始,最终成为一个强大的超级英雄。但如果亚瑟一开始就是个硬汉,一个内心非常强大的人,一个对自己在世界上所处的位置非常自信的人呢?亚瑟的故事不是关于如何成为超级英雄,而是他的世界观被一点点瓦解了。这与角色通常的成长经历非常不同。

Dan:是的,游戏角色经常这样,所以我想反转设定。当时还有几个主题与之匹配。比如,这些来自狂野西部的角色,被故事不断推向东部,进入更文明的世界。这就像是一部反西部片的“东部片”。

而在职业生涯早期,我创作的核心是设计不同类型的力量和弱点,并不会深入探讨这些理念。

Lex:那你如何看待角色直面自身死亡,以及意识到自己对于死亡的恐惧这件事?

Dan:约翰在《荒野大镖客:救赎》中死了,我想在《荒野大镖客:救赎2》中超越它,用一种不同的方式来处理。

约翰

约翰的死是相当突然的,亚瑟的死却是漫长且拖沓的。肺结核是一个很棒的文学手法,因为它代表了缓慢的死亡,你会变得越来越虚弱。亚瑟正在变得虚弱,而他曾以为自己是不朽的——在游戏中,他作为主角,本质上确实是不朽的。可突然间,他变成了凡人,变得终有一死。这帮助他看清了一些事情。

其实在发现抗生素之前,我祖父就得过肺结核,他那时刚有了我的父亲。当时在疗养院里,得了病的35个人里只有3个人活了下来,而他是其中之一。

Lex:你会觉得亚瑟是你创造过最棒的角色吗?

Dan:他是最好、最丰满的主角。我最喜欢他和尼克,他们都很有野心。但谁才是最棒的角色?我总是在他俩之间犹豫。

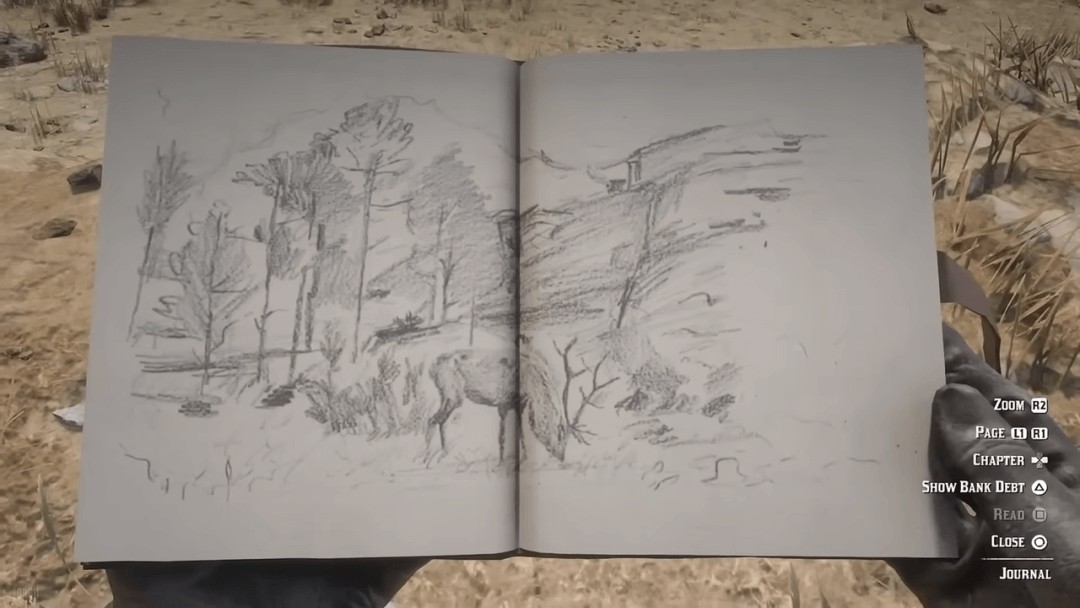

我也喜欢《荒野大镖客:救赎2》艺术团队的工作,比如亚瑟的日记,以及游戏机制融入亚瑟这个角色的方式。我喜欢他和旧情人之间那种有缺陷的关系。细节让他变得丰满。

亚瑟的日记

创造世界

Lex:你说过,你最引以为傲的作品,是《荒野大镖客:救赎2》《荒野大镖客:救赎1》的结局,整个《GTA4》,以及《GTA5》中间部分,当三个角色聚在一起的时候。

Dan:在我看来,《GTA》系列至今仍然如此受欢迎的原因之一,是我们团队总尝试在叙事上做创新,在艺术方向上做创新,在游戏的每个部分做创新。

在完成《GTA4》后,我们的新挑战在于能否制作一款专注于角色,但同时拥有多个主角,并能在角色之间做切换的游戏。可能大家没意识到这有多难,但当时我们恨不得坐在那里抱着头,因为太头疼了。

最后通过塑造这三个主角,我们探讨了自我意识的驱动,也让他们在某种程度上代表了超我、自我和本我。所以在他们相互碰撞的时候,会产生不一样的效果。

《GTA5》的三名主角

Lex:关于《GTA5》,一个点赞最多的问题来自粉丝:当你带领一个超过1000人的团队,制作像《GTA5》或《荒野大镖客:救赎2》这样的杰作时,如何保证作品足够完美?我们知道答案不是钱,因为其他工作室也很有钱。

Dan:我认为是文化。R星的文化是追求卓越,并试图提供清晰的创意方向,让大家有完成它的雄心。我们在做相当创新的东西——虽然我们知道《GTA3》卖了两三百万份,但我们不知道人们是否会理解它有多创新。

为了每次都能做到这一点,我们非常有进取心。早在我们拥有大量资源之前,我们就会用大量的时间去思考,要做些什么事情,才能推动电子游戏,以及构建虚拟世界的媒介的发展。

我们也拥有非常强大的团队,大家经验丰富,从2001年到2006年开始时就一起协作。另外我们最初会有一个小团队,从第一天起便投入其中,想出一些古怪、疯狂的点子。在大团队投入进来之前,能有这样一个极富创造力的阶段是很有帮助的。

Lex:我认为迈阿密是世界上最独特的城市之一,特别是讽刺美国文化表面光鲜与背地黑暗的二元性。游艇、比基尼、整形手术、跑车、现金、奢侈的超级富豪,以及极度贫困的人……它会不会是探索人性可能的完美城市?

Dan:我认为它是其中之一。这就是为什么《GTA》系列不断回到迈阿密、纽约和洛杉矶。比如说洛杉矶也有浮华、魅力、底层社会、移民、巨大的财富,这几座城市都有这些特质。

国际大都市非常适合作为故事发生的背景。我认为这些大熔炉里,有着任何一种你想要的生活切片,各种角色的精神病版本……形形色色的人物汇聚一堂,就像查尔斯·狄更斯笔下的伦敦。

Lex:那你们怎么创造出《荒野大镖客》的世界?它虽然基于《荒野大镖客:左轮》,但又有根本性的不同。

Dan:《荒野大镖客:救赎》是由大团队制作的,所以我只能给你讲一个从个人角度出发,带点人情味的故事。《荒野大镖客:左轮》本来是卡普空的游戏,他们不想做了,后来我们接手完成了它。

大概在2004年,我们决定为PS3制作一款牛仔题材的开放世界游戏。当时我们还有一大堆其他工作,并没想太多。2005年、2006年,游戏逐渐成形。我开始和首席设计师Christian会面,讨论一些故事创意。

我们开始充实游戏开头。我们最初的想法是,故事从尘土飞扬的美国西部开始——这么选的好处是,我们不必做太多树木——然后去墨西哥,最后再回来。于是,我们有了一个松散的大概流程。

我很怕动笔写台词,因为不知道该怎么着手。我在《GTA 4》的工作告一段落后,有一小段空窗期。我和当时的女朋友、现在的妻子——她当时正怀着我们的第一个孩子——花了一周,搬进了纽约上州的房子里。

她做饭给我吃,有时看电视、看书。而我则汗流浃背,整天坐在房间里,盯着电脑,努力思考我该怎么写才能让对话听起来不那么荒谬,怎么用一种牛仔的语调,既让人感觉有点现代,又能赋予游戏我想要的那种生命力。

大概过了3天,灵感开始涌现。接下来的几天里,我一口气写了大概9-10个场景。其中有些场景和家庭有关,因为我自己正要开始组建一个家庭,正努力接受“我即将成为一个父亲”的想法。

在游戏里,男主角很有力量,也被卷入了很多暴力。但他长大了,正试图远离暴力,成为一个男人,一个成年人。他能摆脱吗?当他无法摆脱时,他又愿意为了拯救家人做什么?

另外与《GTA》不同的是,在这款游戏里,我们拿走了机关枪,拿走了汽车,拿走了城市和大量的NPC。本质上,我们做了款关于一个家伙在沙漠里骑马的游戏。它相当无聊。

所以,我们开始用内容填充它,加入了我们称之为“随机事件”的东西。但数量还不够,我们需要更多故事。于是,在开发后期,我们加入了一些类似RPG的内容。

我们会把这些内容想象成短篇小说。比如你去找某个人,他会给你一个慢吞吞的任务:去给我采15束花,可能任务是“给新娘采花”,但当你回来时,会发现新娘已经死了。我们希望写出带有“神转折”的短篇故事。

Lex:《荒野大镖客:救赎》的结局是什么时候决定的?

Dan:我记得我和Christian开过一次会,大概是2008年底或2009年初。我们当时正讨论最后的部分,我说:“我觉得他(主角约翰)必须死。”他当时觉得这个点子不错,但很快又说:“不,这行不通。游戏不能那样运作。如果他死了,游戏就没法玩了。”

从技术上讲,主角死亡行不通,因为在主线结束后,玩家还要回去完成其他支线。我当时很纠结。这在叙事上很巧妙,但从游戏设计的角度来看,我不确定它是否可行。Christian后来真的推动了这个想法,当然,它也最终成功了。

Lex:在谷仓里,约翰即将走出去面对必死的结局时,他和妻子说的那段话。你还记得是怎么写那段的吗?

Dan:配音演员(Rob Wiethoff)太出色了。我们当时已经看过了他为角色所做的大量工作,他非常擅长念那些台词。这段台词在简短有力的时候是最好的。而且我知道他能让它听起来很棒。

Lex:所以你当时是在想象他的声音?

Dan:是的。《荒野大镖客:救赎》所有的配音演员都非常出色,他们真的让游戏活了过来。如果不是他们和导演(Rod Edge)的出色工作,对话听起来就会俗不可耐。

我爱达奇。在《荒野大镖客:救赎》中,我们为他写了几句台词。演员(Benjamin Byron Davis)的表演太棒了,以至于当他开口说话时,其他角色的背景故事立刻涌入我脑中:达奇是怎样的人,他手下的黑帮分子又该是什么样的。他对我来说就像一个活生生的人。

Lex:为什么这个结局对你来说如此有力?它代表了什么?

Dan:因为要让故事成立,约翰必须死;但要让游戏成立,他的死却成了一个挑战。

这应该是我参与制作的第四、第五还是第六款开放世界游戏。在之前,我已经花了这么多年,尽我所能地研究故事如何运作,如何让它们在设计上可行,如何让它们与开放世界的游戏玩法互动。但这次,我们要打破一条黄金法则:游戏主线结束时,你可以自由地操作角色,去完成其他支线故事,永远玩下去。我们在这款游戏中不能这么做,因为这家伙要死了,我们必须让你扮演一个不同的角色。

挑战的关键在于叙事。如果我们做得足够好,叙事足够引人入胜,玩家就不会在乎规则被打破。即便约翰的死令人难过,这种情感体验也是很难得的。

虽然冒了很大的风险,但我们的结果是好的。很多人表示沮丧和愤怒,因为他们没想到会发生这种事,但他们获得与虚构作品中的角色之间灵魂共通的感觉。这一直是我们希望通过游戏带给人们的。

Lex:游戏有没有删减什么内容?决定删减的流程是怎样的?

Dan:游戏最终呈现的就是它本该有的样子。《荒野大镖客:救赎2》开头有一点被剪了。亚瑟曾经有个孩子。他在游戏开头刚刚去世。我们最后剪掉了这部分,因为它太沉重了。

这个被剪掉的情节赋予了亚瑟真实感。在那个版本里,面对时断时续的女朋友,也就是孩子的母亲所经历的丧子之痛,他非但没法共情,还毫不怜悯。这让亚瑟在一开始非常令人讨厌。

虽然我们最终把他塑造得仍然有些强悍和卑鄙,但他比早期更讨人喜欢了一点。从商业角度看,这是正确的决定。不过,我还挺喜欢那一小部分的。它展现了亚瑟一开始无法理解他人的特质,和后期他变得越来越情绪化对比,会让他的救赎之路更加精彩。

总会有一些零碎的细节被修剪掉。通常情况是:“这个任务在设计上行不通。我们得砍掉它。我们该怎么把缺失的故事部分重新粘合起来?”随着时间推移,我们越来越擅长跨越大块缺失的内容,把故事粘合起来。

Lex:在R星工作时或离开以后,你有没有考虑过其他游戏创意?

Dan:在R星时,我们曾开发过一个开放世界间谍游戏,做了大概五个不同的迭代版本,但它从未成型。

最后得出的结论是:这种类型行不通。那些让间谍片成为优秀电影故事的元素,恰恰让它无法成为好的电子游戏。或者说,我们需要想出一种不同的方式,才能把它做成电子游戏。

因为间谍电影的节奏非常快。主角必须去这里拯救世界,去那里阻止某人被杀。但开放世界游戏是松散的。你只是在闲逛,做你想做的事,想去哪就去哪。

这就是为什么扮演罪犯在开放世界里很有效,因为没有人会指挥你该做什么。但作为一名间谍,人物的设定行不通,因为你必须与时间赛跑。所以,我很怀疑能否制作出一款好的开放世界间谍游戏。

我们还玩过一个“骑士”的概念,试图做一款可能很有意思的神话游戏。但我们只是做了背景故事,想了几个点子,连写剧本的程度都没达到。这是我以前认为永远不会去做的题材,但后来我有点爱上它了。

如何定义成功

Lex:人们对《GTA6》有着相当高的期待,当年《GTA5》和《GTA4》也经历过类似的情景。在如此大的压力下进行创造性工作有多困难?

Dan:对于所有创作工作,我会想:“这是一场可怕的骗局。我还没有被发现,希望这次也不要被发现。”努力做到正直诚信,不去抄袭别人,试图为游戏带来一些新的东西,然后让团队为自己的作品骄傲,这就足够了。如果我不想发疯,我就不能坐在那里担心财务结果。

游戏太贵了,它是一种商业艺术,你在花别人大量的钱,你必须努力为他们赚回来。但与此同时,我对自己说,赚回钱的方式是尝试做出伟大的东西——这让两种压力最后指向了同一个方向。

所有游戏都有各自的压力。做《GTA4》时我们的压力很大,公司因为“热咖啡”事件几次差点崩溃;在做《荒野大镖客:救赎2》时,我们进度严重落后,预算超支太多,当时会有很多人怀疑你,认为这样设计并不好玩。但创造任何新东西时,总是会有压力,因为你怕人们不喜欢它。

Lex:《GTA5》是有史以来首发期销售额最大的游戏,你认为《GTA6》的成绩会超越它吗?你对一款游戏的成功定义是什么?

Dan:我认为它会,因为它备受期待,而期待是早期销售的最佳驱动力。

虽然赚钱从来不是我对成功的定义,但你在花别人的钱,你拥有庞大的团队,你需要支付租金。你必须让公司的灯亮着。从某种层面上说,最重要的事就是赚回这些钱外加一美元。只有这样,你才能再做一次。

而对我来说,成功的标准在于,我们是否尝试了新事物并实现了目标,人们又是否以我希望的方式,回应了这些世界和这些角色。

Lex:你认为人们为什么对《GTA4》、《GTA5》,以及现在的《GTA6》有如此高的期待?

Dan:因为它们不那么频繁地发布,而且每款游戏的感觉都很不同。人们会想:“接下来会发生什么?这是GTA系列。它将是一款关于罪犯的游戏,但游戏的方式将会发生很大变化。”

而且我们也很擅长营销它们。我们尝试用类似经典电影的做法来营销它们,让你在看到预告片之类的东西后,感觉已经置身于产品之中。

Lex:你创造了这多款GTA游戏,但现在看着《GTA6》发布,你却不是团队中的一员,这是不是有点苦乐参半?还是说有点兴奋?

Dan:两者都有。正如你所说,我对我正在做的东西感到超级兴奋。但对我工作了20多年的东西放手,也是一个巨大的改变,这会让我有些难过。

但我毕竟不拥有这些IP。每个游戏都是一个独立的故事,有机会做这些工作是一个特权,但你不一定能够拥有它们。

游戏还有很长的路要走

Lex:游戏行业正朝着更多的在线游戏、更少的单机游戏的方向发展,这是否让你有点难过?也许观察是错误的,但行业目前给我的感觉是:在线游戏更容易赚大钱。

Dan:你是正确的。

Lex:这让我很难过,在巨大的回报激励下,每个人都在转向在线游戏。

Dan:我们仍然热爱单机游戏。创办Absurd Ventures时,我们对自己做了很多灵魂拷问,也做了很多对“行业中什么能成功”的冷静审视。

如果你想做新的IP,那就需要单机游戏;当然,你也可以尝试用新IP发布多人游戏,但那极其困难。

幸运的是,Absurd Ventures正专注于我们擅长的领域:开放世界单机游戏。这是我们喜欢做的事情,也是很大一部分受众更喜欢的东西。当然,我们可能也会为其中一些游戏添加多人模式。

Absurd Ventures是一家混合媒体工作室,专注于游戏、动画、书籍、播客等故事。他们推出了由12部分组成的音频系列《A Better Paradise》,并正在制作一部名为《American Caper》的图画小说系列

Lex:在AI高速发展的时代,作为一位在游戏历史上创作了传奇故事的作家,你如何看待LLM(大语言模型)能够以非常像人类的方式写作这事?

Dan:我对AI用于大规模概念创作并不害怕,我也不认为它能在这方面做得很好。基于我对LLM工作原理相当有限的了解,如果它是这么运作的话,那它们压根想不出好点子,只能做低层次的工作。

它们已经完成了人类第一阶段90%的工作,在某些领域可能是95%,但要完成最后的5%将需要95%的努力。比如在技术方面,面部动画的最后部分,总是比最初部分花费的时间长得多。

我可能像是个顽固的卢德主义者(反对新技术的人),我不像很多人那么害怕。AI在某些方面会帮助人们更有创造力,也会让一些可能不应该进入某个领域的人离开。但如果你真的有天赋,你会没事的。

Lex:你对AI在视频制作、世界生成方面能提供的帮助,抱有希望吗?

Dan:有限的希望。如果使用得当,它会是个很棒的工具;如果使用不当,那会催生出一大堆同质化的内容。

我在游戏行业待了29年了。一直有人说“那个能让游戏制作变得更容易、更便宜的技术即将问世。”结果是什么呢?游戏变得更好了,也贵得多了。

我对“我们终于有了能让工作变轻松的技术”这种说法,向来持谨慎态度。AI看起来或许有这个潜力,但前提是,你必须用正确的方式去使用它。如果你妄图用它来替代创造力,成品只会变得千篇一律。

Lex:在你参与创作的游戏之外,你认为哪些游戏有资格角逐史上最伟大的游戏?

Dan:Game Boy上的《俄罗斯方块》。毫无疑问。

Game Boy是玩那款游戏的完美设备,你可以用线把两个设备连接起来,最近我老婆还准备给孩子买个复古款的Game Boy当作圣诞礼物。

玩《俄罗斯方块》是我一生中最沉迷的一件事,甚至做梦都在玩。完美的游戏设计。从纯粹的解谜角度来看,没有任何一款游戏的成就能够接近它。

Lex:极简,纯粹的游戏性。没有叙事。

Dan:什么个性都没有,它是一种完全不同类型的游戏。它是完美的,而开放世界游戏不可能完美无缺,虽然你总是梦想着能做出完美的作品。

Lex:电子游戏是否有机会超越电影,成为消费故事的主流方式?

Dan:作为一种商品,我认为游戏在某些方面可能已经做到了,但它只代表了一种讲故事的方式。

游戏更擅长讲述某些类型的故事,而电影更擅长其他类型的故事。比如说,你想要一个长篇的、散漫的冒险,电子游戏更好;如果你想要一个简短、紧凑的体验,电影更好。

我们一直觉得游戏是未来的媒介。所以花了20年时间说游戏是未来,然后被嘲笑,现在它居然成真了。我认为游戏只会变得更好、更有趣、更具创意多样性。

Lex:你对电子游戏的未来感到兴奋吗?

Dan:虽然你如此盛赞我们的作品,这让我很高兴,但我自己回顾那些游戏时,看到的是问题,看到的是我们可以做得更好的地方。

Absurd Ventures现在正在做的一些东西,是人们以前没有见过的。我觉得游戏可以变得更好,更有活力。叙事、玩法、系统……我们可以把每一个部分做得更好,也可以把它们更完美地结合在一起。

电影从19世纪末诞生以来,发展到1930年才有了有声电影。到了1939年,人们开始拍摄彩色电影时,这项技术才算基本定型。关于游戏,我们还有很长的路要走。

Lex:对于那些梦想创造伟大游戏的独立游戏创作者,你有什么建议?

Dan:有两种方式。要么试着用很少的钱,和你自己的小团队一起做;要么加入一家你认为合适的公司。

如果你想制作电影感十足的游戏,虽然AI会有一些帮助,但你需要资源,包括配音演员、动作捕捉。创造大型游戏体验会花很多钱。因此,如果你想做那个类型,你就必须想办法加入那样的公司。

Lex:那你会给今天的年轻人什么建议?比如,如何拥有一个引以为傲的职业和人生?

Dan:我会说,有机会就抓住它,这是我做得比较好的事。

不要过早地为你的职业生涯担忧,你应该关注的是,如何拥有全面且丰富的精神生活,因为你这辈子都要待在自己的脑子里。想法越有趣,你就会发现世界越有趣,越少让自己感到恼火。

还有,尽量别读职业化的本科学位。去做点别的,做点随性的事,然后再集中精力。大概四年前,人们热衷于STEM学科(科学、技术、工程和数学);而现在,AI或许终将让它们变得无关紧要。

至于工作,其实没那么难。亲自到场,保持热情,帮助别人……做到这些,什么工作你都能做得很好。

Lex:最后感谢你为这个世界创造的一切。

Dan:谢谢。但我想明确一点:这是我以及我身边那些拥有真正才华、做出了不起成就的人们,共同努力的成果。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。