编者按:本文来自微信公众号 灵兽(ID:lingshouke),作者:晴山,创业邦经授权发布。

这两年,胖东来的1升装桃汁火了。

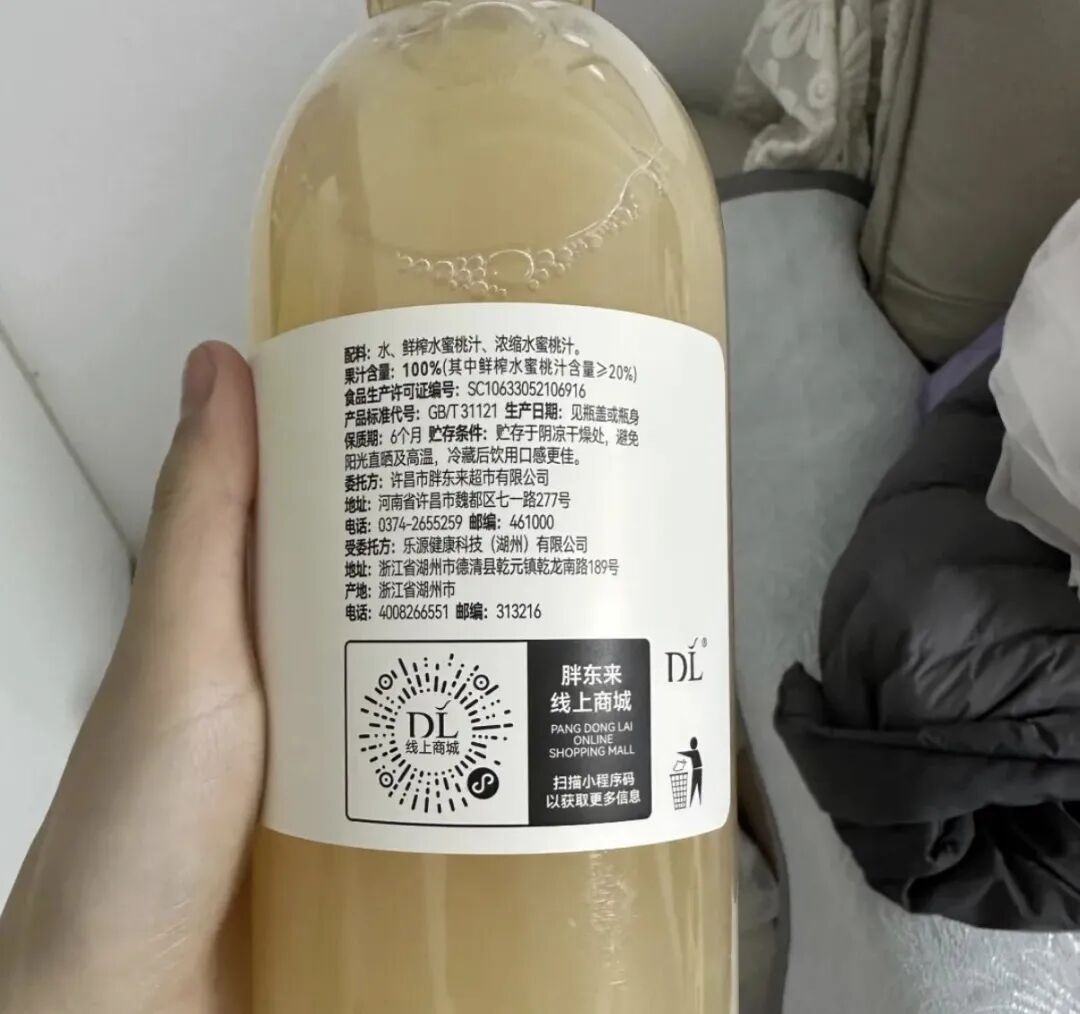

走进胖东来的饮料区,你会看到一个奇特的景象:消费者人手一瓶甚至一箱地往购物车里塞桃汁、橙汁。这些果汁售价13元一瓶,配料表简单到令人心动——只有水、鲜榨果汁和浓缩果汁,而其打出的宣传口号是“甜只来源于水果”。

在小红书、抖音等社交平台上,“配料表比我的脸还干净”成为这款果汁最高的赞誉。消费者们晒出配料表,纷纷感叹终于找到了“良心产品”。

但与之相反的是,很多生产厂家却在配料表上做起了文章,配料表并非像看起来的那么简单。

比如,当我们把“桃浆”、“果浆”这些看似天然无害的词汇进一步拆解,会发现一个被精心隐藏的秘密——所谓的“配料干净”,可能只是一种巧妙的文字游戏。

01自有品牌狂欢

故事要从零售业的一场变革说起。

2024年,零售行业经历了前所未有的洗牌。根据壹览商业的不完全统计,2024年,全国实体零售至少有超过12000家门店宣布关闭,其中商超有782家。

2025年,洗牌还在继续。壹览商业的不完全统计显示,2025年上半年,国内至少有1.71万家门店宣布闭店,涵盖超过100家企业,其中不乏沃尔玛、永辉超市、华润万家等大型渠道门店以及星巴克、必胜客、海底捞等头部连锁餐饮品牌。

从行业看,商超行业至少关闭720家门店,百货关闭17家。

在这样的大环境下,一些零售商纷纷转向发展自有品牌,寻求新的盈利和差异化路径。

山姆会员店的自有品牌Member's Mark贡献约40%的销售额,截至2025年1月底,山姆在中国拥有53家门店,2024年其销售额达到1000亿元,会员费收入增长超35%。自有品牌产品成为山姆构建“别处买不到”竞争壁垒的核心武器。

盒马鲜生、胖东来等渠道商也纷纷推出自营产品。根据《中国自有品牌发展研究报告(2024-2025)》,零售商开发自有品牌单品数逐年递增。以华润万家新林大道店为例,在其更新的6000支商品中,900支为自有品牌,占比15%。

这场自有品牌的狂欢,背后是零售商对利润和差异化的渴求。相比销售品牌商产品,自有品牌的毛利率要高出15-30个百分点。更重要的是,在消费者越来越追求“配料干净”的今天,自有品牌可以打造“健康”、“天然”、“0添加”的形象,获取消费者的信任溢价。

山姆的小青柠汁就是一个经典案例。这款精选菲律宾小青柠,号称“新鲜压榨酸甜爽口”,全程冷链运输的饮料,成为山姆的现象级产品。消费者评价“配料表贼干净”,主打一个“返璞归真”。

胖东来的果汁更是将“配料干净”做到了极致。据现场观察,2024年1月,胖东来果汁销量迅猛,不少顾客选购整箱带走。配料表只有水和浓缩果汁,没有白砂糖、香精、色素和防腐剂,这让习惯了看到一长串化学名称的消费者们,瞬间找到了“安全感”。

根据贝恩和凯度消费者指数合作的《2024中国购物者报告》,果汁品类里的NFC果汁、百分百果汁等概念正替代传统低浓度果汁推动消费者升级。这些高端果汁在2023年销售额增长40%,推动果汁品类的平均价格上涨8.9%。

消费者用钱包投票,告诉零售商们:我们愿意为“配料干净”买单。

02“桃浆”、“浓缩果汁”的秘密

但消费者可能不知道的是,“配料干净”这四个字,有多少文字游戏的成分。

以某品牌的100%桃汁为例,配料表上写的是:水、浓缩桃汁、桃浆。看起来很简单,水是水,桃浓缩汁是把桃枝里的随分蒸发掉,方便保存,但桃浆是什么?

根据《食品安全国家标准预包装食品标签通则》(GB 7718-2011),如果某种配料是由两种或两种以上的其他配料构成的复合配料,应在配料表中标示复合配料的名称,随后将复合配料的原始配料在括号内按加入量的递减顺序标示。

也就是说,“桃浆”作为一个复合配料,应该标注其原始成分。但胖东来的配料表上,只有“桃浆”两个字,没有括号,没有进一步说明。

那么,桃浆到底是什么?

在食品工业中,果浆是一种半成品原料,通常由水果果肉、果汁、水和各种食品添加剂混合而成。为了保证果浆的稳定性、口感和保质期,生产商会添加增稠剂、稳定剂、酸度调节剂等。

增稠剂,又称胶凝剂,是一种食品添加剂,主要用于改善和增加食品的黏稠度,保持流态食品、胶冻食品的色、香、味和稳定性。根据国家标准GB2760-2011《食品安全标准食品添加剂使用标准》,常见的增稠剂包括:果胶、黄原胶、卡拉胶、瓜尔胶、刺槐豆胶(又称关华豆胶)。

这些增稠剂在食品工业中被广泛应用。在乳制品加工中,果胶通常做作胶凝剂、增稠剂、稳定剂、悬浮剂、乳化剂;在果浆、果汁中能取到稳定及增稠的效果。

更关键的是,增稠剂往往不是单独使用,而是复配使用。有较好增效作用的配合包括:CMC与明胶,卡拉胶、瓜尔胶和CMC,琼脂与刺槐豆胶,黄原胶与刺槐豆胶等。这种复配可以产生黏度叠加效应,形成更高强度的凝胶,或者改善产品的稳定性和口感。

所以,当消费者看到配料表上的“桃浆”时,看到的可能不是单纯的桃子果肉和汁液,也可能是一个包含了果胶、黄原胶、卡拉胶等多种增稠剂和稳定剂的复合配料。

按照食品标签的规定,这些成分应该被标注出来。但现实是,很多企业利用“复合配料”的概念,把一长串添加剂隐藏在“果浆”“、浓缩果汁”这样看起来很天然的名词背后。

所以,配料表干净吗?表面上看,确实很干净。但实际上背后却一藏着大秘密。

不只是果浆,连“浓缩果汁”这个听起来很健康的词汇,背后也大有文章。

浓缩果汁的生产工艺,远比消费者想象的复杂。简单来说,就是把新鲜果汁中的大部分水分去除,得到浓缩物,然后在使用时再加水还原。这个过程看起来无害,但问题在于浓缩和还原的过程中,果汁的营养成分会大量流失。

更重要的是,为了保证浓缩果汁的稳定性和还原后的口感,生产商会在浓缩果汁中添加各种辅料。根据食品工业的通行做法,这些辅料包括但不限于:柠檬酸、抗氧化剂、香精、稳定剂。

这些添加剂在国内来讲合法吗?合法。安全吗?在规定剂量内,是安全的。但问题是——消费者知道吗?

当配料表上只写着“浓缩果汁”四个字时,消费者以为自己喝的是纯粹的水果精华,实际上也可能喝的是一个包含了多种添加剂的复合物。

2024年3月,有媒体曝光,某些NFC果汁产品配料表第一位竟然是水,而不是果汁。这引发了行业震动。消费者花高价买NFC果汁,就是冲着“非浓缩还原”“100%果汁”去的,结果发现配料表第一位是水。

据Euromonitor预测,2025年亚太地区NFC果汁市场将突破100亿美元。但巨大的市场潜力背后,就像现阶段的预制菜——是标准的模糊和监管的缺失。

消费者不得不面对一个残酷的真相——在食品工业中,“天然”、“纯净”、“0添加”这些词汇,往往只是营销话术。

真正的配料表,远比你看到的复杂。

03清洁标签背后的商业逻辑

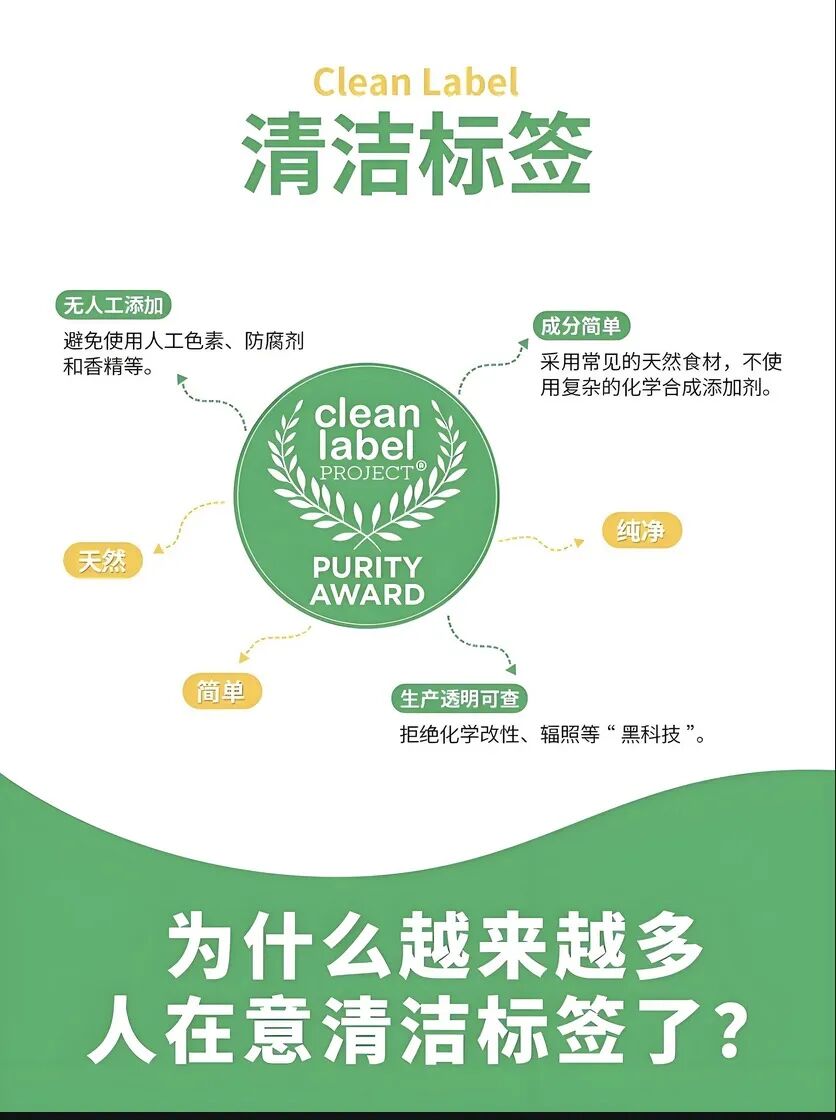

有趣的是,就在“配料干净”成为消费趋势的同时,一个新的概念在食品行业悄然兴起——清洁标签(Clean Label)。

清洁标签的核心理念是:食品配料表应该简单、透明,消费者能看懂每一种成分,不含人工添加剂、防腐剂等“化学成分”。这听起来也确实很美好。

2022年10月,叮咚买菜正式提出“清洁标签”概念,率先制定清洁标签企业标准,倡导食品行业“拒绝多余添加、非必要不添加”的清洁理念。

山姆、盒马、胖东来等零售商也纷纷有了新动作。2025年2月8日“新国标”正式实施后,胖东来烘焙全面停止使用脱氢乙酸钠,对代可可脂、人造奶油和氢化植物油等存在潜在健康风险的原料一概说“不”。随后,胖东来推出自营品牌黑豆酱油,配料表只有水、非转基因黑豆、食用盐和小麦,一上市就被抢购一空。

据Mordor Intelligence数据显示,全球清洁标签成分市场将在2025年至2030年间保持约6.51%的年复合增长率,到2030年达到624.3亿美元的市场规模。

对于商家来说,这是一个巨大的商机。但问题是,清洁标签真的“清洁”吗?

答案是——不一定。

清洁标签的核心是“配料表简化”,但简化不等于没有添加剂。事实上,为了实现“清洁标签”,食品企业往往会采取以下策略:

第一,使用天然提取物代替化学添加剂:比如用甜菊糖代替阿斯巴甜,用柠檬酸(从水果中提取)代替人工合成的酸度调节剂。但问题是,这些“天然提取物”本身可能也经过化学加工,只是名字听起来更“天然”而已。

第二,使用复合配料隐藏添加剂。就像前面说的“果浆”、“浓缩果汁”,把一长串添加剂包装成一个看起来很天然的名词。

第三,利用标准漏洞。根据GB 7718-2011相关标准,加入量不超过2%的配料可以不按递减顺序排列。一些企业就利用这个规定,把添加剂的使用量控制在2%以下,然后排在配料表的最后面,让消费者误以为添加剂很少。

第四,概念替换。不再使用“防腐剂”、“人工香精”这样的词汇,而是用“天然抗氧化剂”、“天然香料”来替代。本质上还是添加剂,只是名字换了。

清洁标签不过是食品工业的又一次自我革命,或者说,是一场更高明的营销游戏。

04行业需要真正的透明

站在消费者的角度度来看,确实很无奈。

一方面,消费者越来越关注健康,越来越在意配料表。根据《2024中国自有品牌发展研究报告》,认为品牌“非常重要”的消费者占比回升到60.43%,“先看配料表,再做决定”的人越来越多。

另一方面,消费者发现自己根本看不懂配料表。那些化学名称,那些复合配料,隐藏在“天然提取物”背后的添加剂,一无所知。

消费者以为看到“只有水和浓缩果汁”就是健康的,结果不知道浓缩果汁里可能含有多种添加剂。我们以为看到“桃浆”就是纯天然的桃子果浆,结果不知道桃浆也可能是一个包含了增稠剂、稳定剂的复合物。

更讽刺的是,有些企业打出“无化学添加”的旗号,但其使用的“天然提取物”本身可能也经过化学加工。有的打出“低糖”、“低盐”招牌,却将其他甜味剂或钠替代物添加进去,配料表写得并不明朗。

这些都增加了消费者选择的难度,也影响了消费信任。

根据食品标签的相关规定,配料表属于《食品安全国家标准预包装食品标签通则》明确规定在预包装食品标签标识中强制标示的内容。食品配料表中的各种配料应按制造或加工食品时加入量的递减顺序一一排列,在配料表中排名越靠前,添加的量就越大。

但问题是,这个规定执行得如何?有多少企业在钻漏洞?有多少“复合配料”没有被进一步拆解?这不得而知。

2024年3月,市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,提出“大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权”。

但在零售环节,在自有品牌产品上,配料表的明示却没有做到位。

当然,问题的根源,不在于增稠剂、稳定剂这些添加剂本身。在合理剂量内,这些添加剂是安全的,也是食品工业必需的。

问题在于——缺乏透明度。

当企业用“果浆”、“浓缩果汁”这样的复合配料名称,把添加剂隐藏起来时,消费者的知情权就被侵犯了。

当企业宣称“配料干净”,实际上却含有多种添加剂时,这就是一种变相的“欺骗”。

对此,业内人士对《灵兽》表示,要想真正实现“配料干净”,企业必须在原材料采购、加工工艺及储运环节做出全面升级,这往往意味着更高的成本投入。但不少企业选择的是另一条路——通过文字游戏,营造“配料干净”的假象,既节省了成本,又赚取了溢价。

这种做法短期内可能有效,但长期来看,是在透支消费者的信任。一旦真相被揭穿,品牌形象将彻底崩塌。

行业需要的,是真正的透明。这种透明,不是表面上的“配料简单”,而是实质上的“成分公开”。每一种复合配料,都应该被拆解标注,每一种添加剂,都应该被明确说明。

只有这样,消费者才能真正做出知情的选择。只有这样,“配料干净”才不会沦为一句空洞的营销话术。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。