Neura Robotics的最大优势是平台化的整体设计理念。

作者丨薛皓皓

编辑丨关雎

图源丨Neura Robotics

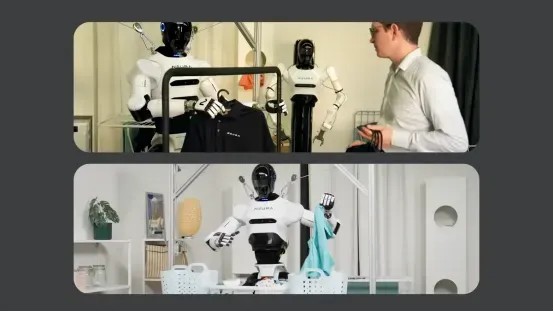

如何让人形机器人更快学会叠衣服、拧螺丝或收拾家务?如何缓解机器人行业“数据鸿沟”这一痛点?

这是困扰着大部分人形机器人的问题,一位德国创业者David Reger提供了一种全新思路—让机器人无需从头学习新技能,而是从云端获得所需技能,配置于本体后,直接使用。

David是一位土生土长的德国人,排行老大,有10个弟弟妹妹。他曾独自在旧金山做社工,帮助流浪汉和瘾君子,随后发现“帮助他人”不一定要做社工,也能通过创业实现。

2019年,他在德国梅西根创立了Neura Robotics(以下简称“Neura”),公司的愿景是用机器人“帮助人类”(Serve Humanity)。

成立以来,Neura推出了数款工业协作机器人和一款人形机器人,适用于物流、医疗、机械加工等多个行业。截至目前,客户有川崎重工、欧姆龙等国际巨头。

今年10月16日,David在浙江杭州落地Neura中国总部,成立了机器人研发制造协作中心---钮鼐机器人公司,预计投资金额将达1.35亿欧元。还计划开设继德国之后,第二家人形机器人“健身房”,让中国机器人公司,通过Neura旗下平台Neuraverse,结合真实物理场景和模拟场景,训练机器人的各项技能。

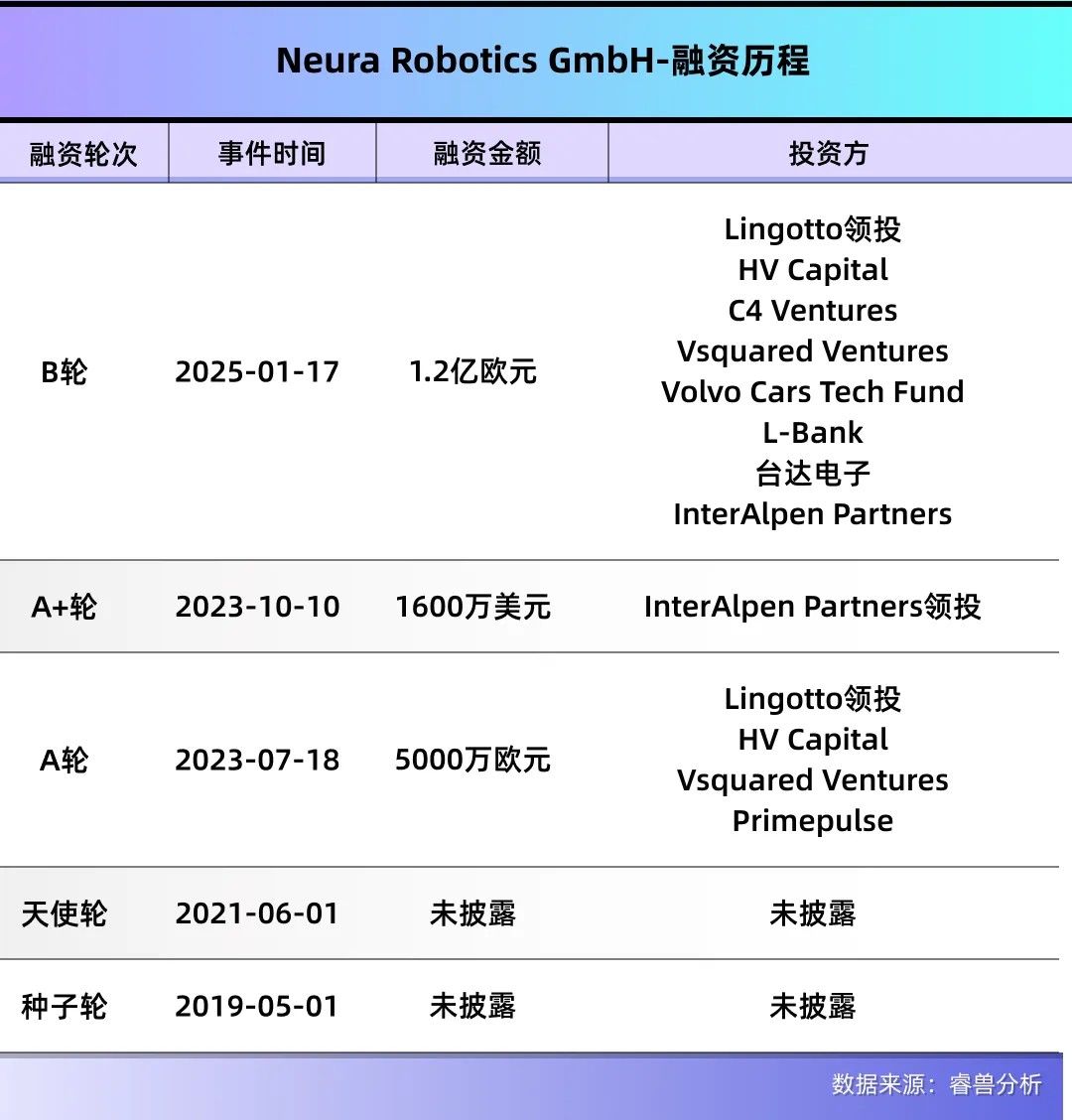

今年初,Neura完成了1.2亿欧元B轮融资,投资方包括意大利阿涅利家族旗下机构Lingotto、沃尔沃、台达电子等,估值接近10亿美金,此时在手订单超10亿欧元,一跃成为机器人行业的明星公司。

放弃做社工,创业当CEO

作为家里10个弟弟妹妹的兄长,David从小就被父母教育,“要为社会贡献一定的价值。”

从机械工程专业毕业后,David听从父母建议,打算做一段时间的社区公益。于是,他找遍了世界各地的公益项目,最后决定前往美国旧金山,为当地的流浪汉和瘾君子提供援助。

“2008年左右,在旧金山项目上,我工作了一年半,做出了不少成功的援助案例,但失败的案例更多。我尽力帮助那些人,甚至为了工作而挤压睡眠时间,然而他们很快又恢复原状,回到街头流浪,或者继续嗑药。”David表示。

David认识到,那些人的境遇无法由他改变,他们被毒品等外部因素控制,无法自主行动。带着些许挫败,他回到德国,找到了一份和专业匹配的工作,做起了机械工程师。此后,他前往瑞士工业机器人制造商MABI Robotic工作了近十年。

在瑞士,他的能力深受老板认可。David曾主导开发了多款工业机器人产品,包括AGV(按设定路线自动行驶的工业车辆)、协作机器人等。“2011年,我们是第一家推出工业协作机器人产品的公司,比工业机器人四大家族中的库卡,还早了一年。”David提到。

然而,David在工作期间发现,当时的机器人都不够智能,无法理解作业环境,依赖专业人员的部署和操作。“那种机器人太难用了!”他感叹。

他想做一个更智能、更懂作业场景的工业机器人。然而,当他把这一想法告诉MABI的管理层时,遭到了拒绝,“他们说,我先前创立的项目刚开始盈利,这一新想法还要过段时间才能启动。”David回忆。

David不想等,他想赶在别人前,把产品做出来。

于是,他在2019年辞职创业,创立了Neura Robotics。

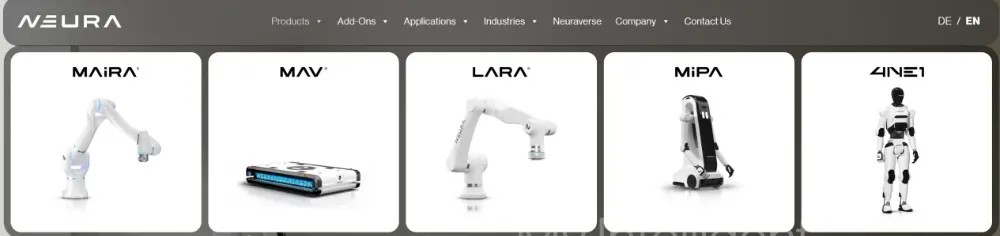

成立两年后,Neura推出全球首款多传感器融合的工业协作机器人MAiRA,搭载了听觉、视觉和触觉传感器。目前,该款机器人已在工业场景大规模落地。

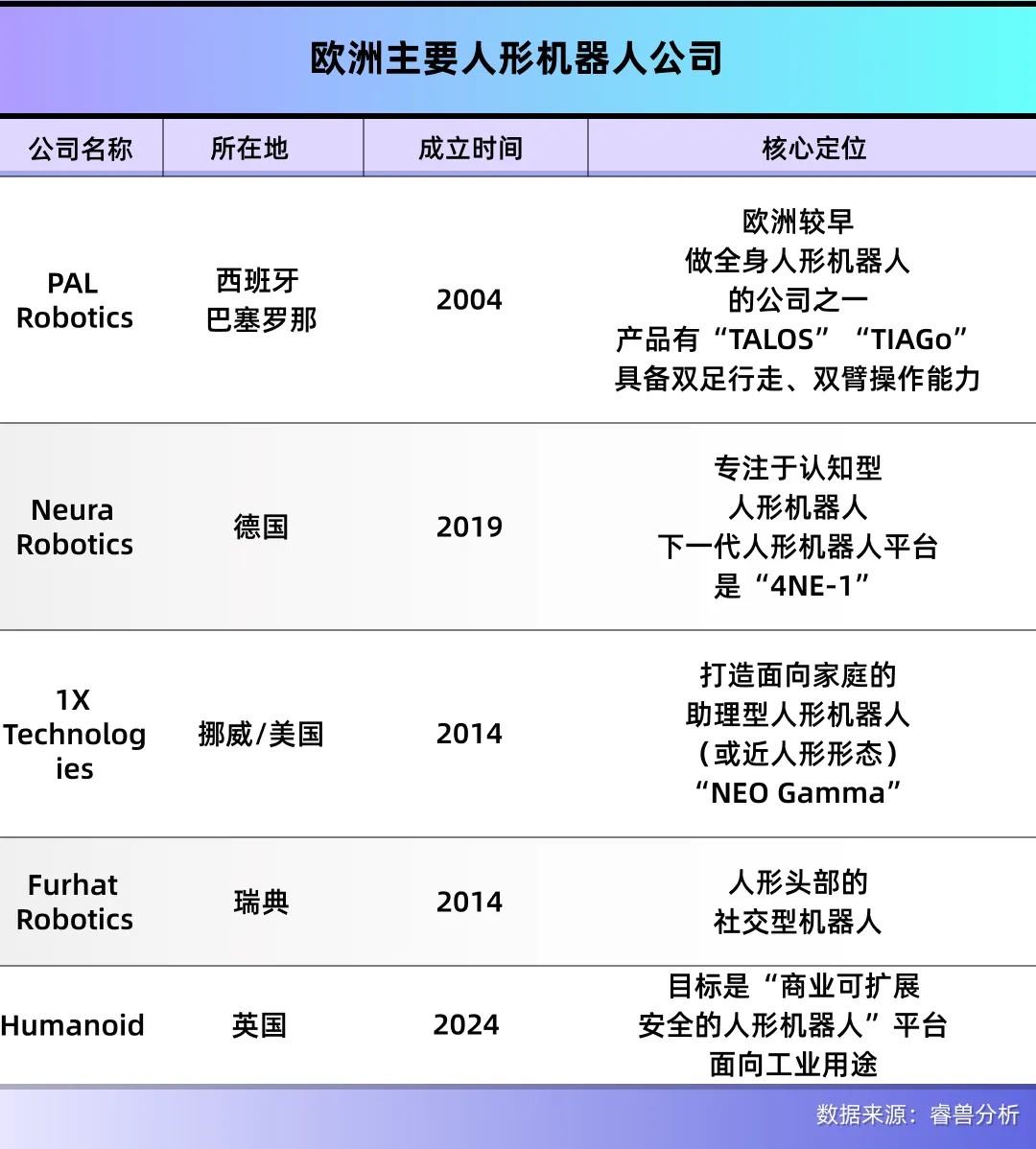

不久前,Neura还推出了其首款人形机器人4NE1,成为欧洲的极少数、德国唯一的人形机器人公司。

“到2030年,中国、日本和欧洲将减少超过1亿劳动力,工业机器人和人形机器人能填补这一劳动力缺口。”David认为。创立Neura,让David意识到,做社工时怀揣的服务人类的心愿,和自己的机器人专业背景,能完美地结合起来。“Neura的公司愿景就是让机器人帮助全人类,这也回应了当年我做社工的初衷。”

“原来2000小时的训练,可在2小时完成”

2019年创立之初,Neura公司墙上就挂着一副图案,是世界各地的知名机器人公司和它们的核心产品。在这图案之上,还有一句话,“让机器人变得更智能”,他想为这些机器人公司造一个,让他们的机器人更加智能的大脑。

德国人的严谨性格使然,对于这一宏大目标,David有着更稳妥的实现规划:先做商业化落地,打磨产品,积累数据,然后再造那个大脑。

Neura的第一款协作机器人MAiRA,快速实现商业化,7自由度,可做到触觉感知、语音交互、手势识别等。它适配各类工业场景,也能进行较精密操作,比如右旋3圈螺丝钉,再左旋1圈。

此后,David还推出了可在工业场景快速商业化落地的移动底盘机器人MAV、协作机器人LARA。

David将他的宏大目标进行拆解,确保落实每一步骤:“我们的战略可用飞行汽车做类比,飞行汽车的构想,现在会比100年前更容易被人们接受。但是为了真正实现,不如改造现成的汽车,先让它变得更自动化,并逐步向着汽车能飞的目标而迈进。”

通过协作机器人的商业化落地,Neura积累了大量工业场景经验和数据,在此基础上,它正持续打磨一个用于机器人的云端平台Neuraverse。平台通过收集、连接并分发现实场景中的机器人数据,让每一台接入的机器人“学得更快、做得更好”。

据了解,在许多国内机器人训练场上,需要人重复一个动作500次以上,连续工作200天(2000个小时),才能使得机器人学会叠毛巾、浇花、理疗等动作。

David想通过Neuraverse,将2000小时的训练时间,骤减至2小时。

他打算如何做到这点?

David搭建了专为机器人使用的实体“健身房”,供机器人训练各类技能,比如家务技能、工厂技能、运动技能等。

这种“健身房”被称为Neura Gym(Neura实体训练中心)。该设施有多个隔间,每个隔间布置成某一特定的真实场景,比如起居室、工业车间等。在真人指导下,置于某一场景下的机器人被委派了特定任务,进行独特的物理训练,比如熨衣物、叠被子、整理杂物、拧螺丝、打太极等。

这种真实场景下采集的真实3D物理数据,会和模拟3D数据进行一比一匹配,再结合视频二维数据和一维文本,进行训练。通过多种数据类型的组合,机器人学习某一技能会比VLM为代表的传统训练方式,更加高效。

“训练好的机器人技能,变成一种AI模型,被上传至Neuraverse平台。”David解释道。

通过这种方式,David希望将机器人的技能训练时长,缩短至原来的1000分之一。

普华资本总经理沈琴华认为,Neura的最大优势就在于它的全栈式研制能力和Neuraverse平台。

InAI Capital创始人窦玉梅认为:“在未来,由于本体和硬件多样性,场景多样性,终端用户所需的机器人控制及动作能力,需专业公司提供服务。”

David在Neura中国总部启动仪式现场表示,继已落地的德国NeuraGym后,Neura将在中国设立一个更大的Neura Gym,聚焦数据驱动的机器人训练,并与国内产业伙伴展开深度协作。

如何吸引中国机构或个人使用这一平台?David回答道,由于Neuraverse的真实数据优势,可以加快中国团队的机器人研发。由于Neuraverse已经适配了国际的数据标准,中国团队接入后,还可快速面向国际市场,开发出海产品或推出出海服务。

现场来宾中有多家来自中、欧两地的专业投资机构身影,显然他们对机器人赛道、对Neura的全球布局,都有共同兴趣。随着Neura进入中国,中欧的科创资本,在智能机器人的投资上,也有可能出现互动,从而以资本的力量、资本的纽带,赋能产业创新和产业链整合优化,促进科技成果的跨国双向流动与产业协同。

拿下国际大额订单,平台比量产更重要

从工业协作机器人起家,逐渐扩展至人形机器人及Neuraverse平台,这种发展背景让David赢得更多的订单合约,年初至今,在手订单又有很大幅度的增加。

在中国总部落成典礼上,Neura不仅和舍弗勒、大众汽车、蒂森克虏伯等德资企业,而且和传化集团、兆丰机电、亚太机电等中资企业,进行了现场合约签订,这些合作将聚焦联合创新以及NEURA技术在多行业的规模化应用。

“我们有了工业机器人的成功落地经验,客户就更愿意相信我们在未来场景下更可能成功。”David认为。

市场需求很大,但公司的机器人量产供给有限。David正采用一切可行的方式,来保证订单的量产供应。

其中之一的方法是收购,从而快速地完成现有的订单。近期,Neura收购了德国自动搬运系统供应商ek robotics,ekrobotics成立了60余年,核心业务包括无人搬运车、自主移动机器人及物流自动化解决方案,产品广泛应用于制造业、物流行业。2024年ekrobotics营收达到6000万欧元。

另外,Neura在德国设立了3座毗邻的量产工厂。

这些工厂主要生产机器人零部件、整机本体等,目前年产能为15000台,正计划进一步扩容。“我们正建设生产机器人的黑灯工厂,计划几分钟下线一台机器人,时间还会进一步缩短至几秒钟。”David表示。

此次落地中国,Neura也打算充分利用中国的供应链优势,为量产服务。

“相比于以往的制造业,具身智能的关键零部件,包括丝杠、电机、传感器等,要求更高。对于先进硬件零部件的供应链,中国比欧洲更有优势。”沈琴华表示。

并且,David希望借助Neuraverse平台与中国的同行合作,让第三方机构的机器人也参与这些订单的完成。在David看来,这种“众包”模式,也是满足量产的一个好途径。

量产和Neuraverse平台,这两大战略正在并行推进。不过,相比于规模化量产,Neura给予Neuraverse更高的优先级。David作为CEO,推进Neuraverse平台是他的主要工作,规模量产交给了COO。

本文为创业邦原创,未经授权不得转载,否则创业邦将保留向其追究法律责任的权利。如需转载或有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。