编者按:本文来自微信公众号“汽车公社”,作者:杜余鑫,编辑:何增荣,创业邦经授权发布。

10月份刚过,当大部分车企都在实现销量创纪录时,行业和外界无不关心,之前一直在喊新能源反攻的合资车企,现在到底反攻得怎样了?

根据乘联会发布的最新数据,10月份,合资新能源整体最高销量的是上汽通用,单月新能源销量11941辆,其次是广汽丰田11630辆,其余的合资车企新能源均未破万。而放在整体新能源车企赛道中,上汽通用排名第21位,整体合资新能源相对靠后。

而当东风日产N7的月销量,连续2个月跌破8月份的万台销量至6000辆区间,行业关于“合资新能源行不行”“东风日产新能源不行”的讨论再次升温。在自主新能源系别市占率突破78%,整体车市市占率突破50%的当下,合资品牌的每一款新能源车型似乎都被置于放大镜下审视:

月销不破万就是“失败”,转型稍慢就被贴上“掉队”标签。

但当我们剥离情绪,用数据和产品力和客观现实分析,会发现合资新能源的处境远比舆论描述的复杂,其未来的走势同样不容忽视,而市场对其的“苛刻”背后,更代表着中国新能源赛道的竞争烈度已超乎想象。

01

非得过万?合资新能源的合格线在哪

2025年10月合资新能源销量榜显示,真正新能源月销破万的合资企业只有两家,而单一车型破万的,仅有广汽丰田的铂智3X一款车型。由于10月份具体数据未出炉,且看上去和9月份数据相当,我们可以拿9月份数据来精确分析。

综合来看,现阶段能单月销量超过1500辆就能进合资新能源车前十,月销5000辆就能进合资新能源前三,所以榜单能看到的铂智3X、别克GL8PHEV,还有日产N7和马自达EZ-60等产品,放在自主新能源阵营中或许“不起眼”,但在合资体系内已属“头部玩家”。

但为何舆论会形成“月销不破万就没戏”的认知?核心还源于市场对比的参照系出现了偏移。

按照大多数认知下,月销破万才是爆款的象征。根据近两个月来新能源市场的表现,在有销量的近400款的新能源车型中,月销破万的车型仅40余款,基本上只占到市场的十分之一,且几乎是清一色的自主车企,像月销5万的五菱宏光MINIEV和特斯拉ModelY,月销4万的吉利星愿和比亚迪秦PLUS等车型持续领跑,让“万销”成为市场对新能源车型的基本期待。

另一方面则是合资品牌的“燃油车光环”带来落差感。大众、丰田、日产等品牌在燃油车时代动辄月销2万-3万辆的表现,使其新能源车型的“万销以下”数据显得刺眼,也让如东风日产N7这样触摸过万辆门槛的合资新能源,突然回归到6000辆区间,让大家倍感不适。

6000辆对于一家合资车企的新能源,或者纯电轿车来说,到底是什么样的水平?笔者认为,已经是非常厉害的存在了,而且至少在这一两年以来,每家合资车企的新能源,想要进入到主流市场,都必须迈过这个门槛。

正如上文提到,合资新能源车6000辆是TOP级的表现,也是目前整个合资新能源市场引领性的标杆产品。如果放在整体纯电轿车市场,评价结果也是一致的。

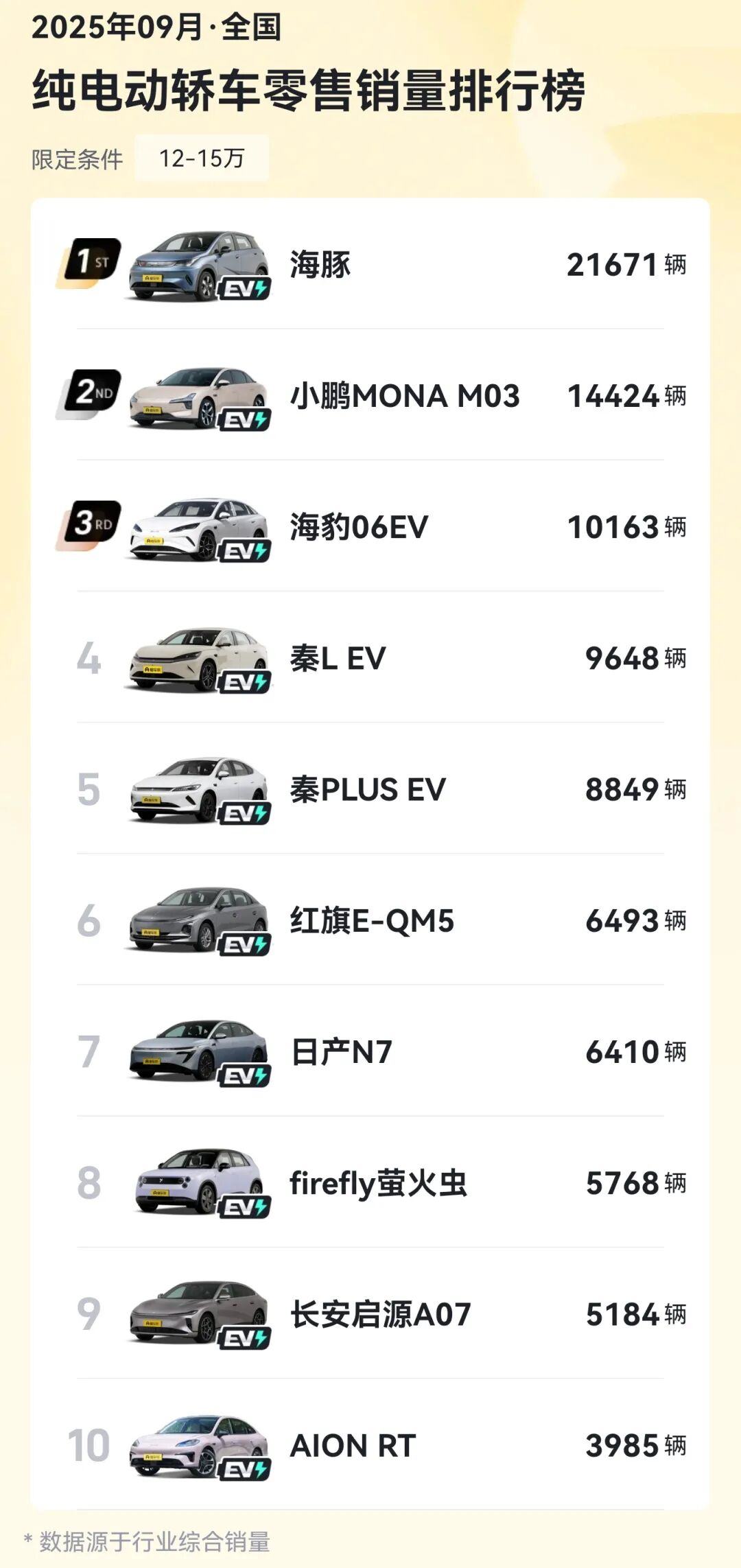

同样以9月份的数据来看,我们把对比项选择到和日产N7一样,即售价在12万-15万元价格带的纯电轿车,基本上月销4000辆就能进入到十强中来。

其中车型4款车来自比亚迪,然后是小鹏的M03,其次是红旗的E-QM5,日产N7则排名第七,而且这里面没有吉利和奇瑞这样头部车企的产品,就算有一款长安的A07,其中有相当的部分是增程车,而比亚迪和红旗的这些电动车,还有一部分市场来自网约车。

所以在一个就连吉利、奇瑞都难开拓的市场,特别是在当下SUV份额不断压缩轿车的大环境下,日产N7能够在10万-15万元的纯电轿车市场,拿下月销6000+的单月销量,已经非常难得,不仅处在合格线之上,甚至是优秀的表现。

当然,合资车企的相对缓慢,也有其历史性的原因,比如其全球化的体系导致了其转型速度的代际差。自主新能源从研发到上市的周期可压缩至18个月,而合资品牌受全球架构限制,单款车型的迭代周期仍需24个月以上。

而前期大部分合资车企受制于燃油车的影响力和份额,基本上采用“燃油车平台改新能源”的路径,导致了节奏的失衡,再加上中国市场迭代速度,消费者对智能化水平的需求,明显高于合资车企对中国市场的理解和其自身的技术储备。

所以无论是在车辆内部空间,还是在产品体验方面,合资车企需要一个“补课”的过程。

02

从产品力开始,合资迎来快速追赶步伐

两年前的上海车展,中国新能源市场的发展速度和表现,震惊了一众外方高管,也让他们重新审视了中国市场和与中国品牌的竞争。

两年过去了,合资新能源开始交出答卷。

如果说大众因为曾经的ID.系列还能实现万辆俱乐部的成绩,成为合资新能源的引领力量,那么现在合资新能源的火车头,自然应该是广汽丰田、东风日产这样的合资新能源新秀。其实无论是铂智3X还是日产N7,其销量引领的背后,首要核心还是产品力要素。

拿日产N7来说,超4.9米的车长,超2.9米的轴距,车内空间契合了中国消费者的需求。用最朴素的话来说,现在人们生活好了,路越修越宽,房子越住越大,人也越长越宽,车要舒适,自然就得做大,这也是日产传承其越级舒适的核心。

所以N7以11.99万-14.99万元的价格区间,以中大型纯电轿车(C级车)的定位,提供510-625公里续航、15.6英寸中控屏、高通骁龙8155/8295P芯片、车内配备压缩机冰箱、头枕音箱、全域智能防晕车技术、AI零压云毯座椅(49个传感器,7个气囊,自动贴合人体曲线),后排空间宽敞,座椅舒适性高,配置丰富且价格亲民,对比同价位国产车型(如比亚迪秦L EV、小鹏M03)更具竞争力,在14万级纯电轿车中处于第一梯队,这也是“舒适越级+技术实用”的场景化胜利。

再看来铂智3X,核心则是智舱智驾的能力处于行业水平,比如“14万级激光雷达智驾纯电SUV”的定位,搭载英伟达Orin-X芯片和Momenta智驾系统,支持城区导航智驾、高速领航辅助等功能,智能化水平在合资品牌中处于领先地位。此外,14.6英寸中控屏、智能语音交互、Yamaha音响等配置,提升了座舱科技感和舒适性,符合年轻消费者对智能出行的需求。

当然最核心的还是丰田品牌在全球范围内以“经济实惠、耐用可靠”的品牌信任度,消费者对其品质和售后服务有高度信任。尽管是新能源车型,但丰田的品牌背书让消费者更愿意尝试,尤其对于注重车辆长期稳定性的家庭用户来说,丰田的口碑是重要的购买驱动力。

当然合资新能源的崛起目前只是开始,如果要打破“月销不破万就没戏”的舆论困局,仍需要在产品矩阵、迭代速度、渠道模式、用户运营等各方面加强推进。

以东风日产为例,N7的首战告捷也让其第二款车N6的到来更充满了信心。作为日产首款插电混动中型轿车,N6填补了品牌在插混领域的空白,与纯电车型N7形成互补,覆盖更多用户需求。同时作为日产全面电动化转型的第二步,标志着品牌从观望走向实战,加速拥抱中国新能源技术生态。

不出意外,两款车的协力,东风日产在新能源市场上的万辆俱乐部的基本上稳了。

其次是产品迭代速度上,合资新能源也正在加速技术本土化,比如大众已将在华研发权下放,计划2026年推出专为中国市场定制的纯电和增程车型;而丰田采用华为、比亚迪供应链的铂智7也将很快上市,夯实丰田在中国新能源的追赶步伐。

而在渠道和服务的重构上,别克、大众等品牌已经在试点“新能源体验中心+传统4S店”的双渠道模式,将补能、OTA升级等服务纳入体系,缩短与自主品牌的“服务体验差”;而丰田铂智3X举办首届用户大会,以用户诉求为核心、以权益落地为重点,聚焦用户核心诉求,把用户权益实实在在落地,也代表着合资在与用户沟通互动上,正实现进一步强化。

对合资新能源的“苛刻”,本质是市场对其“转型决心”的考验。在汽车这个长期主义赛道上,自主能够实现对合资的赶超,合资也仍有机会在这场变革中找到自己的位置,再次证明自己。毕竟,一个成熟的市场,从来不是“一枝独秀”,而是“各美其美,美美与共”。

而且中国新能源市场的健康发展,需要自主与合资品牌的“竞合共生”。自主品牌的智能化、快速迭代能力推动行业进步,合资品牌的品控标准、全球供应链经验则为市场提供多元化选择。当大众ID.系列的德系严谨、丰田的品质方向、日产的舒适体验,与比亚迪的技术普惠、理想的场景定义,蔚来的用户服务形成互补,中国新能源市场才能真正从“单一领跑”走向“万紫千红”。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。